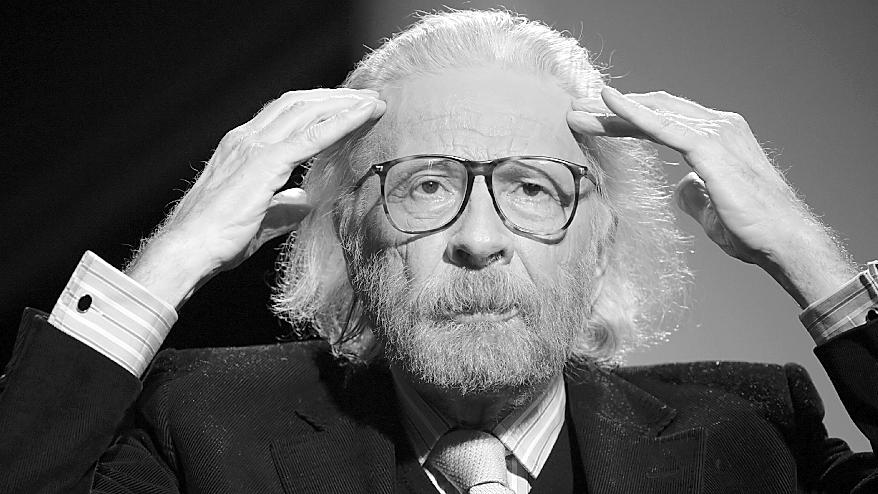

Die entlarvenden Tagebücher von Fritz J. Raddatz

11.11.2010, 17:00 Uhr

Am 30. September 1992 sitzt Fritz J. Raddatz im Frankfurter Parkhotel. Er kommt von der Buchmesse, die „knarzt und raschelt wie altes Laub, das ich auf einem Friedhof zusammenharke“, und auf der er wieder einmal nur „alte Lemuren, alte Literatur, alte hasbeens“ wahrnahm. Er setzt sich an seinen Hotel-Sekretär, öffnet sein Journal und notiert: „Dass wir uns nun immer alle noch nächtens oder spätestens am nächsten Morgen per Tagebuch aufspießen wie Schmetterlinge und unter dem Glas-Sturz bösartig-lauernder Eitelkeit fixieren – hat ja auch was Komisches.“

Dieser Eintrag, den man in der jetzt gedruckt vorliegenden Form des Diariums auf Seite 454 findet (da hat man dann gut nochmal soviel Lektüre vor sich), enthält (bis auf Sexualität) so ziemlich alles, was dieses Buch ausmacht: die Notiz spricht von Literatur, von Einsamkeit, Eitelkeit, Endzeitstimmung, Selbstbezichtigung, sie enthält Beschimpfung von Kollegen ebenso wie die Genugtuung darüber, dazuzugehören. Sie ist komisch und traurig zugleich – und sie wirft vor allem eine Frage auf: warum sollte uns das eigentlich interessieren?

Die Tagebücher des einstigen Zeit-Feuilletonchefs, Groß-Kritikers und nur kurzfristig erfolgreichen Romanciers („Kuhauge“) Raddatz wurden von den Kulturredaktionen schnell als ein einzigartiges, schillerndes Kaleidoskop der intellektuellen deutschen Szene gefeiert. Viele Kollegen von Raddatz gingen die Sache gleichwohl vorsichtig an, schließlich kamen sie oder zumindest ihr Presseorgan nicht selten selber auf den Seiten vor – und wenn, dann meist wenig schmeichelhaft porträtiert. Allein in seinen Wohnungen in Kampen oder Hamburg und in den Luxusherbergen der ganzen Welt, im Lichtkegel der Schreibtischlampe und in gepflegter Stimmung bei bestem Wein, wird Raddatz nämlich gnadenlos.

Einmal gegen sich selber. Er schaut sich angeekelt beim Altern zu (wobei natürlich mindestens Dorian Gray als Vor-Bildnis herhalten muss) und bemitleidet sich wie eine abgetakelte Diva, wenn Erfolg und Anerkennung ausbleiben; er räsoniert geckenhaft über seine Rolle als Literaturermöglicher und schwuchtelt sich im selben selbstverliebten Schreibzwang durch seine Abstürze mit sehr jungen Jungs; er hat die Sorgen eines geplagten Menschen, der schon alles und alle hatte: „Ein neuer, Nutria-gefütterter Mantel, aber innen zitternd.“ Das ist in dem nun öffentlichen Intimbericht so sauber, (nachträglich) geschliffen und effekthascherisch auf Zeile gebracht, dass es mit der Zeit so öde wird wie das endlose Befindlichkeitsgeplapper, mit dem etwa ein Thomas Mann seine Tagebücher füllte.

Genau das aber will Raddatz so peinlich offensichtlich: sich in die Reihe mit den ganz Großen stellen, denen all das Kleine des Alltags so lästig wie feindlich ist. Raddatz hat sein Leben für die Nachwelt redigiert. Daneben die anderen: niemand schmälert die Verdienste, die sich der Journalist Raddatz innerhalb seiner Karriere als wacher Geist und perfekter Stilist erworben hat mehr als der Tagebuchschreiber Raddatz selber. Denn seine Notate zum korrupten Literaturbetrieb und zu den Abgründen der abgehobenen Gesellschaft sind nichts anderes als berechnend böser Klatsch, der seitenweise aufgewärmt und mit ständig gleichlautenden Beschimpfungen lesewirksam aufgemotzt bald nurmehr wie gickerndes Gören-Gekeife nervt und vor allem langweilt.

Die weltumwälzende Zeit (immerhin fällt 1989 die Mauer) bleibt bei alldem in der Regel außen vor. Wenn sie doch den „Pfau“, als den Raddatz sich gerne sieht, bei seinem Habitus- und Seelenputz einmal stören sollte, dann plustert er sich gleich als Klassiker auf, der zwar dabei war, als die Zeitläufte verrückt spielten, dem all das Profane, das Volk und die Welt (hieß so nicht noch der Verlag, den er einst in der DDR leitete?) letztlich nur unangenehm sind. Hätte Kafka seinerzeit nicht schon geschrieben „Weltkrieg ausgebrochen – war im Schwimmbad“, so ein Satz müsste von ihm stammen. Meint Raddatz – und ist davon absolut überzeugt: „...da könnte ich Proust und Joyce zusammen sein...“

Ist er aber nun mal nicht. Diese Tagebücher sind wie ein nicht enden wollender Dia-Abend, bei dem sich Motive in einer lähmenden Endlosschleife verlieren. Nur einer hockt wach da, der Gastgeber, und ist hin und weg: „...erschüttert über die eigenen Worte.“

Fritz J. Raddatz, „Tagebücher 1982 – 2001“, Rowohlt Verlag, Reinbeck, 944 Seiten, 34,95 Euro