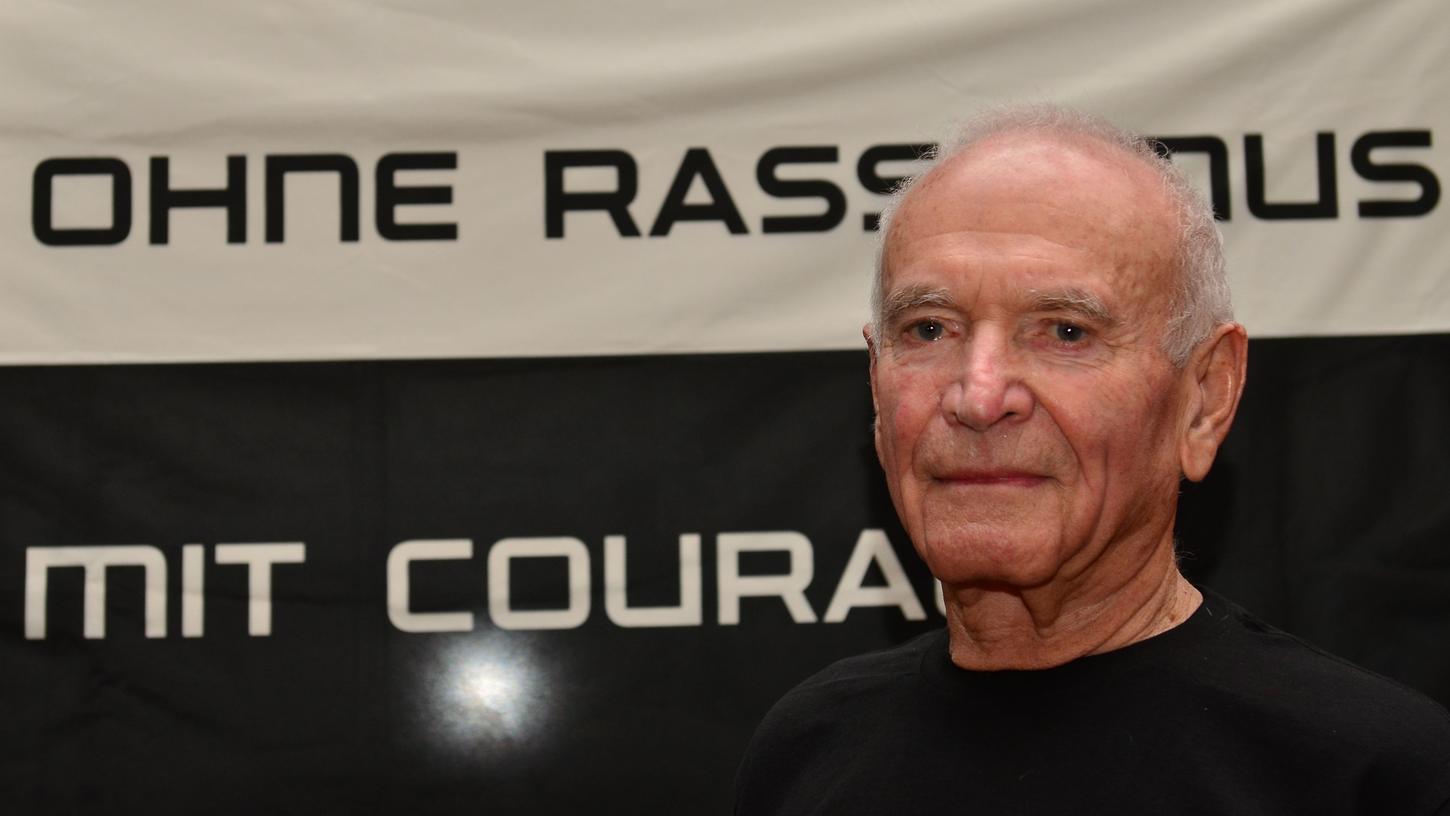

„Ich habe nie gelernt, die Hoffnung zu verlieren“

20.7.2013, 17:00 Uhr

NEUMARKT —„Würden Sie das Pferd für uns erschießen?“, fragt ihn eine Gruppe Jungen. Sie sind ausgezehrt. Abgemagert. Es geht ihnen um das Fleisch. Der amerikansiche Soldat zögert. Er scheint es nicht tun zu wollen. Schließlich zückt er die Pistole. Sein Gesicht wendet er ab, bevor er abdrückt.

In diesem Moment merkt Jakub Szabmacher, dass er Männern in US-Uniformen wohl trauen kann. Dass es einen Unterschied gibt zwischen ihnen und den Soldaten in deutschen Uniformen, die schießen, ohne mit der Wimper zu zucken. Wie auf seine Schwester, weil sie ihre Mutter nicht allein lassen wollte. Oder auf die Schwachen, die nicht mehr arbeiten konnten. Oder weil jemand seine Mütze nicht sofort vor dem Aufseher zog. Jahrelang hat er solche Dinge mit angesehen. Jakub ist 15 Jahre alt, als das Konzentrationslager in Flossenbürg von US-Truppen befreit wird. Befreit. Bei diesem Wort hält der heute 83-Jährige inne. „Das Lager haben sie befreit. Mich nicht“. Flossenbürg habe er verlassen, damals, am 23. April 1945, als jüngster der dortigen Gefangenen. „Aber Flossenbürg hat mich nie verlassen“. Mit dem Einzug der Amerikaner enden die Jahre des Hungers, der Zwangsarbeit und der Todesangst vor der Gaskammer. Trotzdem ist der 23. April der „traurigste Tag seines Lebens“. Niemand wartet auf ihn. Seine Familie ist ausgelöscht, der Junge allein. Ein Colonel nimmt sich schließlich seiner an.

„Er schrieb seiner Frau in den USA einen Brief, dass er mich mitbringen würde. Er konnte mich nicht allein lassen“, erzählt Jakub, der sich seit seiner Ankunft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht mehr Jakub Szabmacher nennt. Sondern Jack Terry. Der neue Name markiert eine Zäsur. Zwischen zwei Leben, die aber von ein und derselben Person gelebt werden.

Er findet in der neuen Heimat eine Familie, geht wieder zur Schule, studiert Geologie. Doch die Erinnerungen machen vor dem Atlantik nicht Halt. Wie schwer es war, nach dem KZ wieder ein normales Leben zu führen, will ein Schüler wissen. „Schwer. Sie hatten die Untermenschen aus uns gemacht, die sie haben wollten“. Sie seien entmenschlicht worden. Er benutzt das englische Wort „dehumanized“, das man nur schwer übersetzen kann. Was heißt entmenschlicht? „Zu existieren, statt zu leben. Sich alle Gefühle, wie Freundschaft oder Mitleid, zu verbieten, weil man keine Verluste mehr ertragen kann“. Aber auch zu lernen, wieder mit Messer und Gabel zu essen, statt mit den Händen. Auf Hygiene zu achten. „Und, wieder zu weinen“. Oft tritt er während seiner Antworten ein oder zwei Schritte zurück. Als wolle er Abstand zu seiner Vergangenheit gewinnen, um von außen einen Blick auf sie zu werfen.

Arbeit als Psychiater

Später studiert Jack Terry Psychoanalyse, arbeitet als Psychiater mit Holocaust-Überlebenden. 1995, mit 65 Jahren, kehrt er zum 50. Jahrestag der KZ-Befreiung erstmals nach Flossenbürg zurück. Seitdem reist Jack Terry regelmäßig dorthin und engagiert sich mit anderen Überlebenden für die Erhaltung und Neugestaltung des Baus. 2005 bringt er ein Buch über sein Leben heraus, ein Fernsehsender dreht eine Dokumentation über ihn.

Der frührere Verfolgte sieht, wie die Bundesrepublik sich entwickelt, wie sie ihre dunkle Periode aufarbeitet. Das mache ihn zuversichtlich. „Eure Stimmen zählen“, gibt er den Zehntklässlern mit auf den Weg. „Es liegt vor allem an eurer Generation, zu verhindern, dass so etwas wieder passiert“. Wie er es überhaupt geschafft habe, nicht aufzugeben, fragt nun eine Schülerin. „Ich habe nie gelernt, die Hoffnung zu verlieren“.

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.

0/1000 Zeichen