24. Januar 1965: Von der ersten bis zur letzten Skizze

24.1.2015, 07:00 Uhr

Wieviel Mühen auf die einzelnen Bühnenbilder verwandt worden sind, läßt sich von den Zuschauern kaum ermessen. Viele unbekannte Helfer haben Ausstattungsleiter Walter Perdacher bei seiner Arbeit unterstützt. Wir wollen mit dieser Reportage noch einmal die Anfänge zeigen, den Weg der Dekoration durch die Werkstätten, bis zu jenem Augenblick, wo sie zum ersten Mal im Scheinwerferlicht erglänzte. „Das ist Hollywood“, grollte es unmißverständlich aus dem abgedunkelten Zuschauerraum des Opernhauses. Der Satz – ein Gemisch aus Entsetzen und Sprachlosigkeit – schwang sich hinauf zu den Technikern, die schon seit Stunden emsig hinter Batterien von Scheinwerfern hantierten. Allseits betretenes Schweigen. Was war geschehen? Auf das lautsprecherverstärkte Kommando „Bitte, Galerie rechts. Noch einen kleinen Strahl für die Turmpyramide“ hatte sich himbeerfarbenes Licht über die monumentale Ägyptenkulisse ergossen. Der mühevoll eingeleuchtete Effekt war dahin. Das Tempelinnere, eben noch dank fahler Grüntöne mit bühnengerechter Magie versehen, schien mit einem Schlag in bedrohliche Nähe eines Disney-Orients gerückt.

Metallisch-glühende Reflexe

„Der Zauber ist flöten“, einigte sich halblaut der Stab der Zuständigen, fünf Herren, die es schließlich von Berufs wegen wissen mußten. Mit abgestuftem Einspruchsrecht – neben Bühnenbildner und Regisseur waren auch die Assistenten zugegen – vertraten sie in der achten Parkettreihe die Sache des guten Geschmacks. Walter Perdacher hatte sich schnell gefaßt, zum Mikrophon gewandt dröhnte er: „Aber Kinder, nicht dieses himmelschreiende Rot! Das müßte wie Kupfer kommen! Und auch dann nur ein leiser Schimmer. Habt Ihr den?“ Gegen Österreichs Charme und Redekunst ist kein Kraut gewachsen – es klappte auf Anhieb. Allgemeines Aufatmen. Metallisch-glühende Reflexe ließen den Versammlungsraum der Priester plötzlich noch erdenferner, geheimnisvoller und bedrohlicher erscheinen. „Diese Einstellung halten wir fest“, meinte Perdacher. Kopfnickend hatte auch sein Regie-Kollege zugestimmt.

Die Beleuchtung war premierenreif; der ästhetische Frieden wiederhergestellt. Pause und Umbau zum dritten Bild . . . Was hier – vor allem als Ausschnitt – so überaus kurios anmutete, war eine der wichtigsten Etappen auf dem Wege zur Neuinszenierung: „Dek-Bel“ im Theaterjargon genannt, zu deutsch „Dekorations- und Beleuchtungsprobe“. Für zwei Tage standen ausschließlich die Bühnenbilder im Mittelpunkt. Sie mußten während dieser verbissen-bemühten Beleuchtungsprobe zugleich auch ihre erste Feuerprobe bestehen. 24 Stunden zuvor hatten sie in den weitläufigen Werkstätten letzten Schliff erhalten. Penetrant nach Farbe, Leim und frischem Holz duftend, waren sie am frühen Vormittag Teil für Teil hereingetragen worden. Ein merkwürdiger Mummenschanz im blassen Schein der Bühnenlampen!

Der erste Eindruck: überstürzter Umzug eines Museums für Altertumskunde. Und doch erstand alsbald, von Minute zu Minute deutlicher, aus dem scheinbaren Stückwerk ein sinnvolles Ganzes. Arbeiter in abgewetzten blauen Overalls bohrten, hämmerten und sägten, bauten Podeste und Treppen auf, spannten Seiten- und Rückprospekte, die weit in das Bühnenhaus hinaufstrebten. Endlich war es soweit: als der Inspizient sah, daß alles gut war, drückte er den Klingelknopf; die Szenerie konnte ins rechte Licht gesetzt werden.

Wettlauf mit dem Uhrzeiger

Wieviel Arbeit war notwendig gewesen, wieviel Kopfzerbrechen, bis zu diesem bedeutungsvollen Moment. Gewiß gab es auch jetzt noch größere und kleinere Pannen; aber sie gehörten einfach zum „Theater-Betrieb“, waren gegenstandslos, vor allem, wenn man die Turbulenz der verstrichenen sieben Wochen bedachte. Es mutet wie ein Wunder an: nur diese Zeit stand bereit – für die ersten vagen Pläne bis zum Aufstellen der Entwürfe und ihrer Fertigstellung in den Werkstätten. Sämtliche Beteiligte hatten sich in einen rigorosen Stundenplan fügen müssen. Der Wettlauf mit dem Uhrzeiger begann Ende November. Damals hieß es für den jungen Ausstattungsleiter der Städtischen Bühnen, rechtzeitig den D-Zug zu erreichen. In Freiburg wollte Walter Perdacher zusammen mit Carl Leininger, dem Regisseur der „Aida“, die Anlage der Bühnenbilder besprechen. Leininger hatte diese Oper dort bereits in der vergangenen Spielzeit zusammen mit Hans Gierster auf die Bretter gestellt. Sein beachtlicher Regieerfolg war Ausweis genug, ihn auch für die hiesige Aufführung zu empfehlen.

Perdacher brachte ebenfalls beträchtliche Erfahrungen mit: schon vor Jahren hatte er dieses Werk in Bonn als Bühnenbildner betreut. Derart gewappnet, traten die beiden Herren ins künstlerische Gefecht. Nach stundenlangem Gespräch, das bis weit in die Nacht hinein reichte, waren die Weichen gestellt: keine pomphaft-ausladende Festoper, lautete die Devise. „Die Szenerie soll streng und drohend sein. Hinter starren, düster abweisenden Mauern vollzieht sich das Schicksal der äthiopischen Sklavin Aida“, diese und ähnliche Leitsätze konnte Perdacher in den Pfühlen seines 1.-Klasse-Abteils auf der Rückfahrt memorieren. In Nürnberg galt es, die nächsten Hürden zu überwinden. Sind diese Plätze auch zu verwirklichen? Reichen die Möglichkeiten der Werkstätten, der Bühne? Kann der Terminkalender eingehalten werden? Der Katalog von Fragen wurde gespannt den technischen Leitern vorgelegt. „Mit Bleistiften und farbigen Worten habe ich mich eingesetzt“, lächelte Perdacher später. „Hier und da wurde unser Höhenflug beschnitten. Aber es ging nur um Zentimeter. Der Grundgedanke blieb unverändert.“

Der Startschuß war gegeben. Jetzt konnten die einzelnen Bilder entworfen werden. Mitte Dezember legte Perdacher den farbigen Abglanz seiner Phantasie vor. In seinem Arbeitszimmer waren die sieben Entwürfe nebeneinander aufgestellt. Das einmal festgelegte Schema hatte ihn offenbar in seiner Entfaltungsfreude nicht gehindert. Auch ohne folkloristische Zutaten, ohne Sphynxe und Palmen waren diese Blätter beeindruckend. „Wir können im fünften Bild selbst den Nil entbehren“, witzelte der Bühnenbildner. Und Regisseur Leininger, der nur für einen Sprung nach Nürnberg gekommen war, meinte anerkennend: „Genauso habe ich es mir vorstellt. Prachtvoll.“

Bilder kritisch gemustert

Der so Gelobte winkte ab. Während er mit zusammengekniffenen Augen nochmals Bild für Bild kritisch musterte, meinte er fast nebenbei: „Es sollen keine Kunstwerke sein, sondern Werkzeichnungen. Ich möchte, daß die Schreiner und Maler in den kommenden Wochen genau wissen, woran sie sind. Auf Mätzchen verstehen sie sich nicht.“ Mit einer raschen Handbewegung wies er auf einen Stapel weiterer Blätter, die schon fertig waren oder noch ausgearbeitet werden. „Um allen Mißverständnissen zu entgehen, liefert hier mein Assistent noch zusätzliche Skizzen: vor allem die Grundrisse, aber auch Zeichnungen komplizierter Einzelteile.“ Anfang Januar, nachdem auch die letzte Premiere unter Dach und Fach war, galten alle Anstrengungen – vom Schnürboden bis zu den Magazinen – nur noch der „Aida“. In den Werkstätten herrschte Hochbetrieb. Gesellen und Lehrlinge scharten sich um die Vorlagen. Die Schreiner schnitten Latten maßgerecht zusammen, bauten Rahmen, bezogen sie mit Jute und klebten schließlich Packpapier darüber.

Eimerweise angerührt

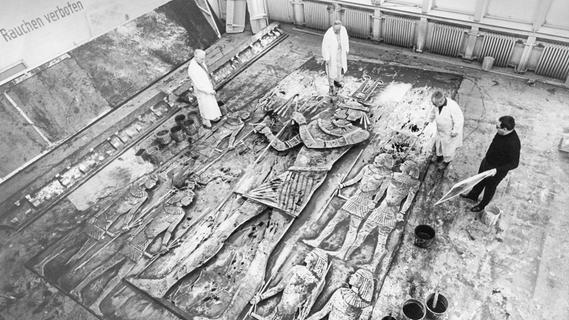

Im Malersaal wurden die zum Teil meterhohen Einzelteile flach auf den Boden gelegt und mit riesigen Pinseln bearbeitet. Unmengen von Farbe, die gleich eimerweise angerührt wurde, verwandelte die unansehnlichen Stücke, gab ihnen Leuchtkraft und archaische Würde. „Es muß gigantisch wirken. Wie es hinter der Kulisse aussieht, wie sparsam die einzelnen Mittel eingesetzt werden – das geht niemand was an“, so etwa die Faustregel, der das Theater heute wie eh und je huldigt. „Kostbar scheinen, aber nicht kostbar sein“, dieses Motto galt inzwischen auch für die Herren- und Damenschneiderei, in der mehr als 200 Kostüme angefertigt werden mußten.

Hier aber wurde der Zauberspruch zu einer wirklichen Last. Waren die einzelnen Gewänder mühelos auf dem Papier entworfen worden, so war jetzt dafür zu sorgen, daß sie nicht allzusehr zu Buche schlugen. Der Etat, der dem Bühnenbildner pro Spielzeit angewiesen wird, ist nicht übermäßig strapazierbar. Stundenlang hockte Walter Perdacher mit Getrud Pritzel und Karl Zitzmann, den beiden Gewandmeistern, zusammen. Um jeden Meter Stoff wurde gerungen. Es ging um Heller und Pfennig. Bei der Statisterie konnte gespart werden. Manches aus dem Fundus war verwendbar. Dann aber wurde es heikel: die acht Solisten, das Ballett, der Chor waren nicht mit jedem beliebigen Stoff abzuspeisen. Für die steife, goldstarre Pracht des Königs beispielsweise oder für das Festkleid seiner Tochter Amneris kam schließlich trotz aller Bescheidung nur ein Brokat in Frage.

So lagen künstlerischer Ehrgeiz und vernunftdiktiertes Finanzgebahren ständig miteinander im Streit. Als auch hier mit viel Geschick bereits „tragbare“ Lösungen gefunden worden waren, als das Bühnenbild bei den Ensemble- und Orchesterproben schon mitspielte und sich bewährte, da setzte Perdacher nochmals an: „Mit der Ausstattungspracht der großen Bühnen konnten und wollten wir nicht konkurrieren. Aber die „Aida“ zwingt nun einmal als große Oper zu einem gewissen Aufwand. Wir haben ihn nicht übersteigert.“ Mit einem Seufzer schied er, Künstler und Spargenie in eins sein, das Soll und Haben so aus dem Effeff beherrschen wie den Federstrich oder den Farbtupfer, dazu bedarf es guter Nerven. Noch aber gibt es kein Aufatmen. Noch sieben Tage bis zur Premiere. Erst dann wird sich erweisen, ob die Musen dem Werke gnädig gesonnen sind.

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.

0/1000 Zeichen

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=8547b44)

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=d517091)

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=a298e14)