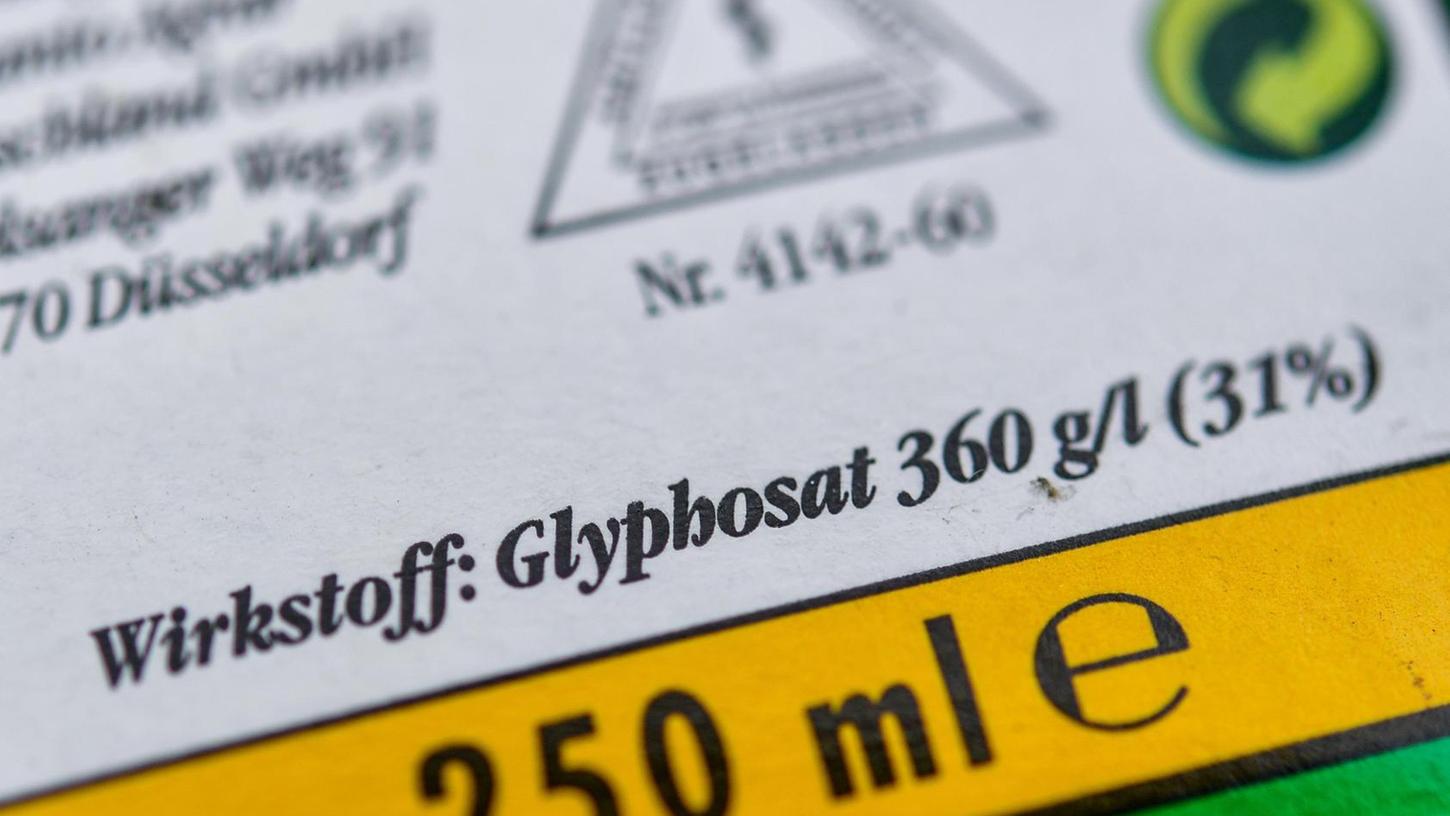

Streit um Glyphosat — Wie schädlich ist es wirklich?

16.1.2018, 16:12 Uhr

Thomas Schmidt, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, sieht die Landwirte im Wirrwarr der Diskussion um Glyphosat zu Unrecht an den Pranger gestellt. "Wo ist das Problem?", fragt er. Durch die vielen sich widersprechenden Informationen entstünde der Eindruck, dass Bauern das ganze Jahr über ihre Felder mit Glyphosat besprühen würden. Tatsächlich sei der großflächige Einsatz äußerst selten der Fall. Und wenn überhaupt in Gebrauch, dann auch nur, um nicht erfrorene Zwischenfrüchte, die anderen Früchten auf dem Feld als Dünger dienen, zu tilgen oder um mehrjährige Unkräuter wie die Quecke zu entfernen. "Ich bin auf einen möglichst geringen Einsatz sehr bedacht", erklärt Schmidt, "schon deswegen, weil Pflanzenschutzmittel nicht günstig ist".

Auch wenn der Einsatz nicht häufig sei, glaubt Franz Josef Weber, Kreisvorsitzenderdes Bayerischen Jagdverbands, dass der chemische Stoff "nicht gesund" sein kann. Die negative Auswirkung auf die Tierwelt sei längst sichtbar geworden. "Das Herbizid vernichtet sogenannte Unkräuter, die für die Tiere Wildkräuter sind", erklärt der Jäger. "Gibt es diese nicht mehr, gibt es weniger Insekten. Fehlen die Insekten, haben viele Vögel keine Nahrung, die vor allem bei der Aufzucht der Jungen wichtig ist."

Dass Wildtiere durch ihre Nahrungsaufnahme "verseucht" werden können, will Weber so nicht ganz unterschreiben: "Besonders die Rehe sind Feinschmecker. Sie suchen sich lieber ungespritzte Kräuter aus. Aber wenn sie doch einmal behandelte Pflanzen essen, werden sie dadurch nicht sofort krank".

Auch beim Rückgang des Vogelbestandes gibt Matthias Luy, Leiter des Arbeitskreises Landwirtschaft beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern, offen zu, dass ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren verantwortlich sein muss. Zunächst einmal seien die Zahlen alarmierend. In Monitoring-Programmen des Bundesamts für Statistik, die in ganz Deutschland seit 1980 laufen, sei erkennbar, dass die Populationen drastisch zurückgehen: Allein der Bestand des Rebhuhns ist um 94 Prozent kleiner geworden. Auch die Feldlerchenpopulation ist laut Luy um 50 Prozent geschrumpft. Ausschlaggebend dafür sei auch die "landschaftliche Verarmung", die zu kleineren Biotopstrukturen führt.

Viel mehr Fläche werde landwirtschaftlich genutzt. Unbewirtschaftete Randstreifen zwischen den Feldern würden verschwinden. Das führe vor allem zu weniger Verstecken für Wildvögel. Andere Pflanzenschutzmittel haben nach Luy einen ähnlichen Effekt wie das Glyphosat.

Die Forderung des LBV: Keine Pflanzenschutzmittel mehr, bis 2020 soll der Bedarf halbiert werden. Zudem soll eine vielgliedrige Fruchtfolge verwendet werden.

Dass es mehrere Gründe für die "Beeinträchtigung der Biodiversität" gibt, ist für Richard Radle, den Rother Ortsvorsitzenden im Bund Naturschutz, klar. Trotzdem müsse ein Verbot her. Schon der Verdacht, Glyphosat könne krebserregend sein, müsse dafür ausreichend sein. "Man sollte nach dem Vorsorgeprinzip handeln und nicht warten, bis tatsächlich etwas passiert", fordert Richard Radle.

Schließlich sei der Verdacht mit wissenschaftlichen Studien begründet. Aber Studien für die Schädlichkeit bräuchte es dazu nach Radle nicht: "An der Schädlichkeit lässt sich nicht rütteln. Die Funktion eines Totalherbizids ist nun mal zu schaden."

Was spricht für den Einsatz von Glyphosat? Ludwig Prey, Fachberater für Landwirtschaft im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), erklärt, welche Vorteile die Verwendung des chemischen Stoffs haben kann. Einerseits könnten dadurch Diesel gespart und Abgas-Emissionen reduziert werden. Denn eine Alternative zu Glyphosat wäre, die nicht abgefrorenen Zwischenfrüchte unterzupflügen. Dazu müsse aber öfter gefahren werden. Das Unterpflügen fördere außerdem Erosion.

Dem schließt sich Thomas Schmidt an: "Wenn ich mit dem Pflug durch den Boden fahre, zerstört das auch den Lebensraum für den Regenwurm oder den Käfer, der auf der Oberfläche wohnt. "Dem gefällt es gar nicht, wenn er 20 Zentimeter nach unten befördert wird."

Glyphosat bringe außerdem den Vorteil mit sich, innerhalb von zehn bis 14 Tagen zu wirken. Da es sich sehr schnell abbaut, können sofort neue Pflanzen nachwachsen. Eine Beeinträchtigung unbehandelter Felder daneben sei Schmidt nicht aufgefallen. Auch den Umstieg auf andere chemische Mittel hält Schmidt für nicht sinnvoll. Denn Kupfersulfat beispielsweise baue sich nicht so schnell ab wie Glyphosat und reichere sich im menschlichen Körper an.

Starke Regulierung

Die Vorschriften für die Nutzung seien zudem sehr streng. Um überhaupt an Pflanzenschutzmittel zu kommen, werde eine Ausbildung und en Sachkunde-Ausweis benötigt. Jederzeit ist es möglich, dass Hof, Geräte und Landwirte kontrolliert werden. Alle drei Jahre wäre eine Weiterbildung Pflicht.

Für Unverständnis sorgt bei Schmidt die Tatsache, dass Glyphosat in Kleinmengen im Baumarkt für den Heimgebrauch ohne Sachkunde-Ausweis gekauft werden kann. "Sprüht man das Pflanzenschutzmittel daheim auf die Pflastersteine, um Unkraut zu vernichten, kann es ungehindert ins Abwasser gelangen — und da wird nicht kontrolliert", veranschaulicht der Bauernobmann.

Trotz unterschiedlicher Meinungen sind sich alle Befragten in einem Punkt einig: Das Wirrwarr an Infos und sich widersprechenden Studien muss entheddert werden. Für Luy vom LBV ist maßgeblich, dass der Staat seiner Vorbildfunktion gerecht wird. Das beginne damit, ein klares Informationsbild zu schaffen. Richard Radle spricht sich dafür aus, dass nichtöffentliche Studien publik gemacht werden, damit wissenschaftlich gearbeitet werden kann. Ludwig Prey vom AELF findet eine strengere Regulierung beim Privatgebrauch förderlich. Obmann Schmidt versucht aufzuklären und den Standpunkt der Landwirte zu vermitteln.

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.

0/1000 Zeichen