Graphen: Mit Klebeband zum Nobelpreis

5.10.2010, 00:00 Uhr

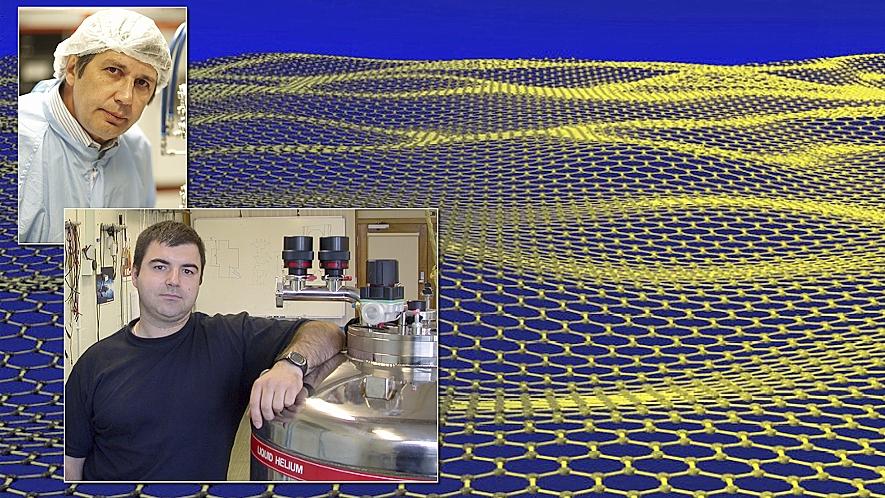

Dieses „Wundermaterial“ namens Graphen (gesprochen „Grafehn“) hat fast jeder zu Hause: Es steckt milliardenfach übereinandergestapelt in einer Bleistiftmine aus Graphit. Die Kunst von Geim und Novoselov war es, eine einzelne Lage Graphen zu isolieren. Dazu lösten sie mit Klebeband dünne Schichten Graphit ab und wiederholten dies so oft, bis nur noch eine Atomschicht übrig blieb.

Graphen besteht aus einer einzelnen Lage von Kohlenstoffatomen, die wie ein Maschendraht angeordnet sind. Dieser atomare Kaninchendraht hat zahlreiche bemerkenswerte Eigenschaften: So ist Graphen, gemessen an seiner Dicke, so stabil wie nichts sonst auf der Welt. „Es ist 100 Mal so kräftig wie Stahl“, schwärmt etwa Nobel- Juror Per Delsing in Stockholm. Und dabei federleicht: „Ein Quadratmeter wiegt nur tausendstel Gramm“, erläutert der Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Wolfgang Sandner.

„Eine Hängematte aus Graphen wäre in der Lage, eine Katze zu tragen, obwohl die Hängematte wesentlich dünner wäre als ein einzelnes Barthaar der Katze.“ Der Stoff ist außerdem extrem dehnbar und leitet Hitze und elektrischen Strom besonders gut. So hat etwa der Computerriese IBM bereits einen Transistor aus Graphen gebaut, einen elektronischen Schalter, der sich 100 Milliarden Mal pro Sekunde an- und ausschalten kann. Mit dieser Schaltfrequenz von 100 Gigahertz ist der Transistor den besten Modellen aus herkömmlichem Silizium um mindestens das Zehnfache überlegen.

Forschung in Erlangen

Solche Eigenschaften faszinieren auch Professor Thomas Seyller vom Lehrstuhl für Technische Physik der Universität Erlangen. „Unsere Arbeit wurde von den beiden Preisträgern inspiriert“, sagt der Wissenschaftler, der in Deutschland außerdem einen Verbund von 38 Forschergruppen koordiniert. Seyller selbst beschäftigt sich damit, wie sich Graphene auf der Substanz Siliziumkarbid großflächig herstellen lassen.

„Man munkelt, Graphen sei das nächste Silizium“, sagte der frischgebackene Nobelpreisträger Geim kürzlich. „All das ist zurzeit aber nur Spekulation. Wir wissen noch nicht genug über Graphen, um das jetzt zu beurteilen.“ Hunderte mögliche Anwendungen des Materials werden diskutiert. Darunter sind intelligente Fensterscheiben, die die Sonneneinstrahlung regulieren, ultradünne Touchscreens, rollbare Leuchtdioden und neue Beschichtungen für Solarzellen. Der Erlanger Professor Seyller arbeitet daran, dass sich Graphene in vielleicht fünf Jahren für Transistoren oder Hochfrequenzschaltkreise nutzen lassen. Auch in Handys oder Radargeräten könnten sie genutzt werden.

Der atomare Kaninchendraht ist so engmaschig, dass er nicht einmal die kleinsten Gasmoleküle passieren lässt, die wir kennen, das Helium. Außerdem hat das „Wundermaterial“ eine Eigenschaft, die es von fast allem auf der Welt unterscheidet: Ihm fehlt die dritte Dimension. „Alles um uns herum hat Länge, Breite und Dicke“, erläutert Geim. Graphen dagegen fehlt die Dicke, es besteht nur aus einer einzelnen Atomlage. Wozu sich das ausnutzen lässt, ist derzeit weitgehend Spekulation.

Verrückte Experimente

Die Entdeckungsgeschichte von Graphen ist ähnlich bemerkenswert wie das Material selbst: Alles begann als Spielerei, wie Geims Laborkollege Novoselov einmal erzählte. An der Universität von Manchester, wo die beiden Physiker russischer Herkunft arbeiten, pflegen sie die Tradition, einen kleinen Teil ihrer Arbeitszeit mit „verrückten“ Experimenten zu verbringen, mit Spielereien. So sei auch die Idee entstanden, einzelne Atomlagen aus einer Graphitschicht per Klebeband herauszulösen. „Wir haben einfach immer weitergemacht, bis wir irgendwann eine einzelne Schicht entdeckten: Graphen“, schildert Geim.

Und zum Erstaunen der Forscher zersetzte es sich nicht, sondern blieb bei Raumtemperatur und an der Luft stabil. „Man dachte immer, dass solche extrem dünnen Substanzen instabil sind.“ Die Entdeckung ist erst sechs Jahre alt. Dennoch hält Thomas Seyller die Würdigung für „absolut berechtigt“: „Die Auszeichnung kommt zwar überraschend früh, ist keine aber wirkliche Überraschung.“

Andre Geim hat übrigens 2000 bereits den sogenannten Ig-Nobelpreis erhalten, mit dem die US-Universität Harvard Forschungen würdigt, die zum Lachen und zum Nachdenken anregen: Geim hatte einen Frosch in einem Magnetfeld schweben lassen.