Der Brief

8.5.2012, 09:20 Uhr

Er hatte alles sorgfältig auf dem Schreibtisch arrangiert. Einige Blätter Büttenpapier, das Tintenfass, königsblau, und den Füllfederhalter, einen mit Tank und Ziehkolben. Ein Erbstück vom Vater, genau wie die Löschwiege. Die hatte er allerdings nicht wiedergefunden. Also musste ein Löschblatt reichen, wie es überraschenderweise heute immer noch einfachen Schulheften beilag. Auch seinen alten Patronenfüller aus der Schulzeit hatte er nicht wieder gefunden. Es ist schon merkwürdig, hatte er bei der vergeblichen Suche noch gedacht, dass auch heute die Grundschüler mit dem Füller das Schreiben lernen, nur um es später wieder zu verlernen und zu vergessen.

Bedächtig schraubte er den Verschlussdeckel vom gläsernen Fässchen, tauchte die goldene Feder in die dichte, dunkle Flüssigkeit und drehte den beweglichen Teil am oberen Ende des Füllers im Uhrzeigersinn, um dadurch den Kolben im Tank nach oben zu ziehen und die Tinte durch den Spalt in der Feder in das so entstehende Vakuum hineinzusaugen. Es hat etwas, dachte er, vom Aufziehen einer Spritze, und in gewisser Weise sollte der Inhalt der Kanüle tatsächlich heilen — wie Medizin. Die Zeilen sollten Klarheit bringen — ihr und ihm. Dafür wollte er sich Zeit nehmen und einmal nicht eine smileygespickte E-Mail durchs Internet klicken. Und er wollte den Gedanken die Form der Schreibschrift geben, die, anders als die Lettern des Druckers, allein durch ihr Erscheinungsbild etwas mitteilten von der Persönlichkeit und vom Charakter des Verfassers und über seine Verfassung zum Zeitpunkt des Schreibens, etwas, das über den Inhalt hinaus reichte: ein bewusstes Einlassen, eine deutliche Ernsthaftigkeit.

Die Botschaft, die er zu verfassen beabsichtigte, sollte wie aus einem Guss sein. Etwas, an dem man sich festhalten konnte. Ein Manifest. Die Buchstaben sollten ineinander fließen, sollten zu wirklichen Worteinheiten werden durch die kleinen, sie miteinander verbindenden Schnörkel, die nur die Handschrift kennt. Das heißt, er erinnerte sich, kurz vor dem Siegeszug des Computers, in grauer Vorzeit, dummerweise noch eine sündhaft teure Kugelkopf-Schreibmaschine gekauft zu haben. Die Köpfe waren austauschbar gewesen. Einer hatte eine Art Schreibschrift aufs Papier gehämmert. Leicht schräg gelegte Buchstaben mit Bögen und Häkchen, die im Gesamtbild den Eindruck einer Art von Handschrift vermitteln sollten. Es hatte geleckt ausgesehen. Zu geleckt, um Emotionen zu schüren.

Er senkte die Feder, um die Anrede zu Papier zu bringen. Sollte er den ersten Buchstaben absetzen vom Rest und groß und malerisch gestalten wie es ganz früher üblich gewesen war auf Handschriften von Bedeutung mit sorgsam ausgesuchten Texten von biblischen Dimensionen oder in versiegelten Liebesbriefen, die allein schon im Erscheinungsbild wie kleine Gemälde wirkten? Er verwarf den Gedanken. Es würde aufgesetzt wirken — heutzutage. Ein handschriftlicher Brief mit Tinte aus einer Feder schien schon gewagt genug, trug schon das Risiko in sich, als hoffnungslos Gestriger belächelt zu werden.

Auf der Feder, über dem kleinen Spalt, glänzte ein wenig Tinte, die wohl beim Aufziehen nicht ganz in den Griff gelangt war. Wie ein dunkler Tropfen Blut, dachte er, flüssig und doch einigermaßen fest. Erst wenn man den Tropfen berührte oder verwackelte, floss er herab, nicht durch den Spalt kanalisiert in die Spitze und dann gezielt aufs Papier, sondern breit über die gesamte Feder, um als Klecks zu enden. Wie viele Kleckse hatte er hinterlassen — damals, als Junge? Wie oft hatte er, wenn das Nachladen mit Patronen zu hastig geschehen war, das dann so dringend benötigte Löschblatt gar nicht mehr zur Verfügung gehabt, weil er es längst als zurechtgekaute Kugel vom Linealkatapult an die Tafel oder die Klassenzimmerdecke geschossen hatte, wo es dann für alle sichtbar klebte — ein kleiner Aufstand gegen die Obrigkeit. Mehr wagte man damals nicht, in einer Zeit als Pennäler noch Streiche spielten und keine Amokläufe planten.

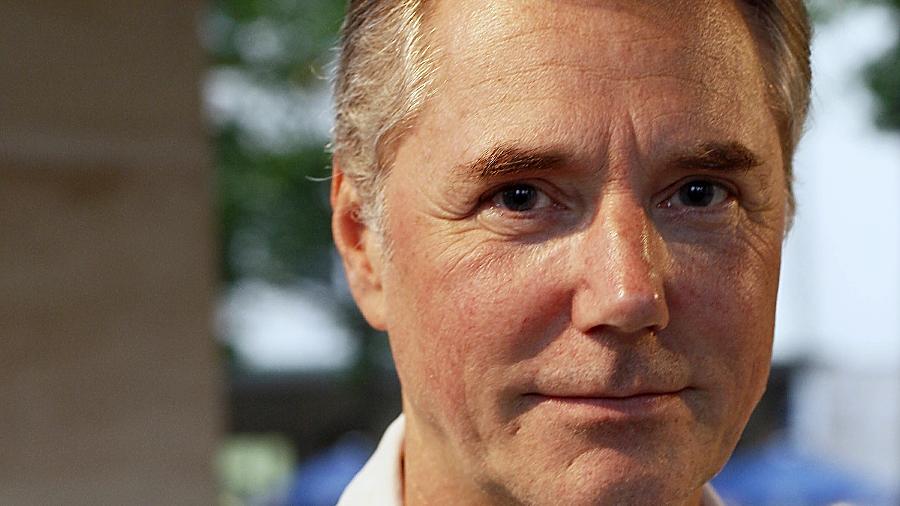

Er betrachtete seine Hand, die den Füllfederhalter hielt. Zu fest, wie schon als Junge. Noch jetzt, fast fünfzig Jahre danach, trug er die Folge davon als nie wieder ganz zurückgegangene hornhautüberzogene Verdickung innen am unteren Mittelfingergelenk, da wo der Füller am meisten gedrückt hatte. Ein ewiges Zeichen seines Starts in die Welt der Buchstaben. Wirklich, dachte er, mit dem Federhalter einen Brief zu schreiben, bedeutet, dass jedes Wort und jede Zeile lebt und atmet — ganz anders als Druckbuchstaben, selbst wenn sie sprachlich noch so gewandt hintereinander gesetzt werden. Das mit dem Atmen gefiel ihm. „Meine Geliebte...“, begann er endlich den wichtigen Brief und trocknete die ersten Worte nicht mit dem Löschblatt, sondern indem er die Lippen schürzte und einen sanften, warmen Windhauch über sie hinwegblies.

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.

0/1000 Zeichen