Sequenzierung: Was wir über die Verbreitung von Corona-Mutationen wirklich wissen

10.03.2021, 06:02 Uhr

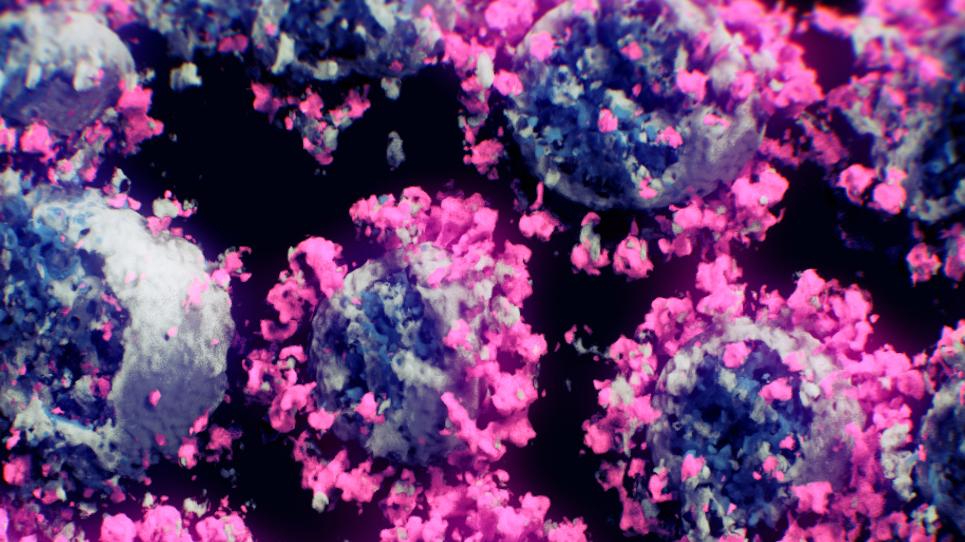

Um zu erklären, wie das Coronavirus aufgebaut ist, greift Alexander Dilthey tief ins Schmuckkästchen. "Das Erbgut ist eine Kette aus 30.000 einzelnen Perlen", sagt er. Perlen, das sind im Fall des Genoms Basen. "Jede von ihnen hat im übertragenen Sinne eine unterschiedliche Farbe." Ein, wenn man ihn sich bildlich vorstellt, komplexer Bauplan, der milliardenfach kopiert wird. Wieder und wieder. Fast immer sind die Duplikate absolut identisch, selten aber verändert sich die Farbe einer Perle. Das Virus mutiert. "Wir gehen die Kette entlang, lesen die Sequenz ab, und fragen uns, was das bedeutet." Dilthey ist Bioinformatiker an den Universitäten Köln und Düsseldorf, er ist eine Art Perlensucher, einer, der tief ins Genom des Coronavirus eintaucht.

Sars-CoV-2 mutiert im Vergleich zu anderen Viren relativ selten. "Dadurch hatte man anfangs die Vorstellung, dass die Sequenzierung nicht so wichtig sein würde", sagt Dilthey. Ein Irrtum, das wird immer deutlicher. Die Varianten aus Südafrika, B.1.1.7 und Mutationen im Spike-Protein sind omnipräsent. Sie bestimmen ein Stück weit unser Leben, fachen das Infektionsgeschehen an - oder eben nicht. Veränderungen im Genom sind dabei grundsätzlich erst einmal ein Fehler. "Es liegt in der Natur der Sache, dass auch bei sehr genau arbeitenden molekularen Maschinen, die milliardenfach etwas kopieren, irgendwann etwas schief geht", sagt Dilthey. Das ist bereits tausendfach passiert, unzählige Corona-Mutationen existieren. Die meisten haben kaum Relevanz.

Killer-Mutation lässt sich im Labor allein nicht erkennen

Ein bis zwei Mal alle vier Wochen kommt es zu einer einzelnen Mutation im Erbgut des Virus. Ob dadurch eine sogenannte "Variant of concern" entsteht, also eine besorgniserregende Variante, die wirklich gefährlicher für den Menschen ist, lässt sich theoretisch auch am Genom ablesen. "Wenn man eine ungewöhnliche Mutation im Spike-Protein sehen würde, würde man das genauer beobachten", erklärt Dilthey. Die kleinen Harpunen an der Hülle haben Einfluss darauf, wie gut das Virus an menschliche Zellen andocken kann. "Dann kann man Experimente machen und den isolierten Erreger auf eine Zellkultur loslassen." Aber auch Beobachtungen spielen eine wichtige Rolle, etwa wie schnell sich eine Variante ausbreitet oder wie häufig sie auf Intensivstationen vorkommt. Allein im Labor lässt sich eine mögliche Killer-Mutation nicht erkennen.

Bayern hat reagiert. Um für die Mutationen gewappnet zu sein, wird im Freistaat mittlerweile jede positive Erstprobe mit einem sogenannten vPCR-Test untersucht. Dabei wird explizit nach einer markanten Kombination von Basenpaaren gesucht, die die Variante von anderen unterscheidet – ein Barcode, ein genetischer Fingerabdruck des Virus. Die vPCR-Tests sind günstiger, schneller und einfacher als die Genom-Sequenzierung. "Sie müssen aber im Vorhinein sehr genau wissen, was sie finden wollen", erklärt Dilthey. Die grassierende Mutation aus Großbritannien etwa kann mit großer Wahrscheinlichkeit so identifiziert werden.

LGL: Alle Proben werden auf Mutationen untersucht

Schlägt der mutantenspezifische Test an, wird in Bayern derzeit jede Probe komplett sequenziert, teilt das Landesamt für Gesundheit (LGL) auf Anfrage mit. B.1.1.7 werde dabei aber "ausgenommen, da bereits die vPCR die britische Variante mit ausreichender Sicherheit identifiziert." So sollen auch die Labore entlastet werden, um mögliche andere Mutationen aufspüren zu können. In Bayern sequenziert auch das LGL selbst, dort seien bis zu 100 Analysen pro Woche möglich. Die Kapazitäten aber sind begrenzt. Nur wenige private Labore im Freistaat haben die Ausstattung für die sogenannte Feindiagnostik.

Unabhängig davon sollen deutschlandweit derzeit fünf Prozent aller positiven Befunde sequenziert werden. Das Robert-Koch-Institut setzt im Rahmen seiner Surveillance-Strategie auf zufällige Stichproben – und will so die Ausbreitung der Mutationen erfassen. Den tatsächlichen Zahlen können sich die Behörden so zwar nur nähern. "Man kriegt darüber aber eine ganz gute Idee davon, was in einer bestimmten Region die dominanten Mutanten sind", sagt Dilthey. "Auch bei einer neuen Mutante hat man eine vernünftige Chance, das zu sehen."

Auf der Suche nach dem Patienten null

Bayern arbeitet derzeit an einer Datenbank, in der die "Variants of concern" gesammelt werden sollen. In den ersten sieben Wochen des Jahres habe man bei 9000 Proben über 2000 Verdachtsfälle auf die britische und 345 auf die südafrikanische Variante gehabt. Belastbare Zahlen darüber hinaus gibt es bislang noch nicht, teilt das LGL mit. Lediglich ein Bundesland will es genauer wissen: Baden-Württemberg sequenziert seit einigen Wochen konsequent jede Probe - derzeit sind das rund 10.000 positive Abstriche pro Woche. Gemeinsam mit den Universitätskliniken will die dortige Staatsregierung ein gewaltiges Netzwerk aufbauen. Das Frühwarnsystem soll neue Mutationen schnell erkennen.

Die Genom-Sequenzierung ist aufwendig. "Alles in allem dauert das zwei bis drei Tage", erklärt Martin Roskos. Er ist Chief Medical Officer bei Synlab, einem der größten Laborbetreiber Deutschlands. "Sie haben eine zeitintensive Vorbereitung und allein die Maschinenarbeit beträgt 14 bis 16 Stunden." Ein Computer liest dabei die vier DNA-Basen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin aus und kürzt sie mit Buchstaben ab. Am Ende erscheint eine charakteristische Abfolge auf dem Bildschirm.

Auch Roskos geht davon aus, dass die Quote, die das RKI vorsieht, ausreicht. "Sie brauchen in der Statistik keine 100 Prozent, um eine Aussage treffen zu können." Ob der baden-württembergische Weg wirklich Vorteile bringt, bleibe abzuwarten. "Möglicherweise kann man neue Mutationen so ein kleines bisschen früher entdecken." Nur: Ob diese Varianten dann wirklich gefährlicher sind, zeige sich erst nach Wochen. Theoretisch könnte das zwar im Labor erforscht werden. "Aber das sind hochaufwendige Experimente, die mehrere Wochen dauern."

Doch die Sequenzierung kann noch mehr leisten, sagt zumindest Bioinformatiker Alexander Dilthey. Er ist der 100-Prozent-Mann. "Unser System der Kontaktnachverfolgung ist völlig blind gegen Ansteckungen im Restaurant oder im öffentlichen Nahverkehr", sagt der Forscher. In den seltensten Fällen werden Mitfahrer im Bus als Kontaktpersonen identifiziert. In einer Pilotstudie wollen Dilthey und seine Kollegen die Verbreitung des Virus über Mutationen nachweisen. Sie sammeln genetische Brotkrümel, verfolgen die Spur – und hoffen so, den Patienten null zu finden. Dort, wo die Forscher auf identische oder fast identische Basenabfolgen stoßen, ist anzunehmen, dass es sich um eine Infektionskette handelt. Die Daten gehen dann zur Nachverfolgung an das Gesundheitsamt.

Pilotregionen mit 100 Prozent Sequenzierungsquote?

Das Projekt hat Erfolg, zumindest in einigen Fällen. "Wir haben in fünf Clustern einen Zusammenhang erkannt", sagt Dilthey. In einem Fall geriet etwa ein Sportstudio in den Fokus, das das Gesundheitsamt nicht auf dem Radar hatte. Bei der Routinebefragung des Infizierten sei zwar über das Studio gesprochen worden, die Menschen, die sich dort aufhielten, hatten aber nicht genug miteinander zu tun, um als Kontaktpersonen zu gelten. Diltheys Ziel ist ehrgeizig. Er will statt wie bislang nur einen Bruchteil bis zu 100 Prozent der Proben sequenzieren. "Aber auch die Zeit spielt eine Rolle", sagt er. Die Daten müssen schnell verfügbar sein, um die Nachverfolgung möglich zu machen. Innerhalb von 48 Stunden wollen die Forscher an die Ämter liefern.

Die Kontaktnachverfolgung über sequenzierte Proben ist prinzipiell möglich, sagt auch Martin Roskos von Synlab. "Dann, wenn sie Kontakt- und Bewegungsdaten über Handys haben, können sie das wohl sehr genau zuordnen", sagt der Experte. Theoretisch lasse sich über Auffälligkeiten im Genom ein Patient null finden und womöglich auch die Ausbreitung eindämmen. "Aber das ist sehr aufwendig.“

Wird zu wenig sequenziert, hat Deutschland bei der Erfassung des Corona-Genoms geschlafen? "Ich denke, man müsste zumindest mit Blick auf die Kontaktnachverfolgung punktuell mehr machen", sagt Dilthey. Der Bioinformatiker schlägt Pilotregionen vor, in denen man möglichst schnell und viel sequenziert. "Dann muss man sehen, was man daraus gelernt hat." Die Möglichkeiten, davon ist Dilthey aber überzeugt, sind gewaltig. Es gilt, einen Datenschatz zu heben, der zu einem scharfen Schwert im Kampf gegen die Pandemie werden könnte.

Hier können Sie Ihre Meinung zur Corona-Krise kundtun oder sich mit anderen Usern zum Thema austauschen. Alle Artikel zu Corona haben wir zudem für Sie auf einer Themenseite gesammelt.