Bio oder nicht? Qualität steht und fällt mit dem Landwirt

30.10.2019, 05:54 Uhr

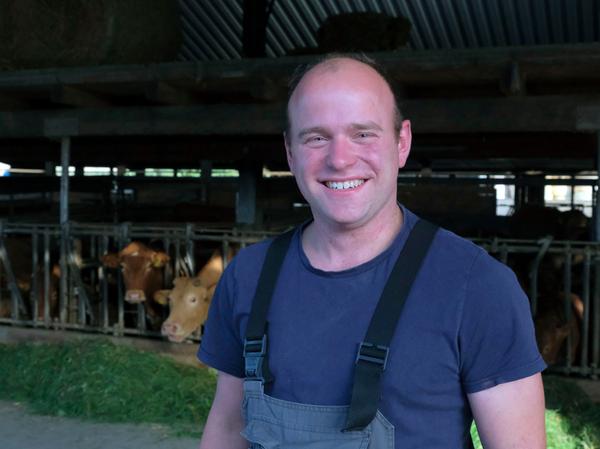

Martin Schott ist Teil einer Mehrheit. 2017 existierten in Bayern 107.000 landwirtschaftliche Betriebe. Die meisten, nämlich etwa 90 Prozent, arbeiteten konventionell. Dies geht aus einer Statistik des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums hervor.

Auch Schott hält seine Tiere – 120 Rinder der Rasse Limousin, davon 40 Mutterkühe – konventionell. Gemessen an der Größe seines Stalls stehen jedem Tier zehn Quadratmeter zur Verfügung. Eigentlich, sagt der 31-Jährige, könnte er noch mehr Tiere im Stall unterbringen. Aber das möchte er nicht. "Dann wäre es zu voll." Die Tiere hätten dann weniger Platz zum Schlafen. Außerdem führe Enge zu Rangeleien unter den Tieren, sagt der Landwirt.

Qualität statt Billigfleisch: Eichelschweine aus Franken

Laut Bundeslandwirtschaftsministerium hält etwa die Hälfte der Landwirte in Deutschland Rinder, um Milch oder Fleisch oder beides zu erzeugen. Rein wirtschaftlich betrachtet sind Rinder "die wichtigsten Nutztiere der deutschen Landwirtschaft", heißt es seitens des Ministeriums.

Zwei gesetzliche Vorgaben regeln die Rinderhaltung in Deutschland – das Tierschutzgesetz und die sogenannte Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Beide enthalten aber keine konkreten Vorgaben – etwa wie viel Platz einem Rind in der Rindermast zur Verfügung gestellt werden muss und welche Anforderungen ein Stall zu erfüllen hat.

Antibiotika, wenn das Tier krank ist

Landwirte in der Region orientieren sich bei der Ausstattung der Ställe jedoch an Empfehlungen ihrer Branche, etwa der Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern. Darüber hinaus kann das bayerische Landwirtschaftsministerium die Ausgestaltung des Stalls beeinflussen – durch Vorgaben, die der Bauer erfüllen muss, wenn er eine finanzielle Förderung für den Bau beantragt. In den Vorgaben heißt es: In der Rindermast muss ein Tier über 350 Kilogramm im Stall mindestens 4,5 Quadratmeter Platz haben. Ebenso muss die Liegefläche so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

Der Stall von Martin Schott wurde 2004 gebaut. Die Wände, die aus einem lichtdurchlässigen Netz bestehen, kann er komplett zur Seite schieben. Über drei von vier Seiten strömt Frischluft in den Stall. Bei Schott sind die Tiere das ganze Jahr über im Stall. Eine Weidehaltung ist nicht möglich, es fehlt an großen zusammenhängenden Flächen in der Nähe des Stalls, sagt er.

Geringe Nachfrage nach Bio-Fleisch

Im Unterschied zu riesigen Schweine- und Geflügelställen, in denen Antibiotika vorsorglich verabreicht werden, erhalten seine Tiere nur Antibiotika wenn sie krank sind. "Jeder Landwirt ist bestrebt, so wenig Antibiotika wie möglich zu geben." Alle sechs Monate muss Schott melden, wie viel des Medikaments er verbraucht hat. Wird eine bestimmte Grenze überschritten, kontaktiert das Veterinäramt den Landwirt.

Konventionell, sagt der Landwirt, werde von manchen mit etwas Schlechtem assoziiert. "Aber das ist nicht richtig. Jeder versucht sein Produkt gut zu verkaufen und das Produkt muss gut sein." Dass die Qualität bei ihm stimmt, führt er auf die zufriedenen Kunden zurück. Das Fleisch der Tiere wird im eigenen Hofladen verkauft. Ein bis zwei Stunden würden die Kunden zum Beispiel warten, um ihre Weihnachtsverkäufe abzuholen, erzählt Schott. Die Nachfrage nach Bio-Fleisch ist unter Schotts Kundschaft gering. In zehn Jahren hatten sich zwei Kunden danach erkundigt.

Schwarze Schafe in der Landwirtschaft

Für Martin Schott hängt das Tierwohl in erster Linie nicht davon ab, ob es konventionell oder ökologisch gehalten wird, sondern ob sich der Landwirt um seine Tiere kümmert.

Diese Einschätzung teilt auch Martin Heim. Er leitet das Fachzentrum Rinderhaltung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Roth. Entscheidend sei der Betriebsleiter. Hier gäbe es sowohl bei der konventionellen als auch der ökologischen Tierhaltung vereinzelt schwarze Schafe. Zudem ist es für Heim zweitrangig, ob ein Stall alt oder neu ist. Der Landwirt müsse sich um seine Tiere kümmern, sagt er. Viele Betriebe hatten in der letzten Zeit in Kuhkomfort investiert und zum Beispiel Lüftersysteme gegen den Hitzestress im Hochsommer eingebaut. Ob ein Rind unbedingt eine Weide benötige, darüber könne man streiten, sagt Heim. Was habe das Tier davon, wenn es in der prallen Sonne auf der Wiese stehe, fragt er?

"Öko allein ist nicht hilfreich"

Uwe Neukamm ist anderer Meinung. Der Landwirt baut in Vorderhaslach (Kreis Nürnberger Land) nicht nur Getreide an, sondern er hat auch 22 Mutterkühe und 70 bis 80 Mastrinder. Neukamm hat sich für die ökologische Tierhaltung entschieden. Neben der EU-Ökoverordnung hält er sich auch an die noch strengeren Richtlinien des Demeter-Verbands, der von einer biodynamischen Wirtschaftsweise spricht.

Neukamms Tiere können an 365 Tagen im Jahr eine große Wiese neben dem Stall nutzen. Weil sie dort Wind und Wetter ausgesetzt seien, würden die Rinder Robustheit entwickeln, sagt er. Zudem hätten sie durch den Auslauf einen gut ausgebildeten Muskelapparat und könnten soziale Kontakte pflegen. "Meine Tiere sind glücklicher als die Tiere in einem konventionellen Betrieb", sagt der 57-Jährige. Konventionell und ökologisch möchte er aber nicht gegeneinander ausspielen. "Es gibt konventionelle Betriebe, die echt toll sind."

Nach Meinung von Uwe Neukamm kann die ökologische Landwirtschaft in der Region nur überleben, wenn der Verbraucher beim Kauf von Bio-Produkten auch darauf achtet, dass sie in der Region erzeugt wurden. Denn mittlerweile sind auch Bio-Produkte aus Südrussland oder der Ukraine in Deutschland erhältlich. Diese sind günstiger als die heimischen.

"Öko allein ist nicht hilfreich", pflichtet ihm Martin Heim bei. Er sieht noch eine weitere Herausforderung für den Bio-Markt. Zwar sind Verbraucher mittlerweile eher bereit, ökologisch erzeugte Produkte einzukaufen, aber es soll billig sein.

4 Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.

0/1000 Zeichen