Im Wein war nicht nur Wahrheit

10.07.2005, 00:00 Uhr

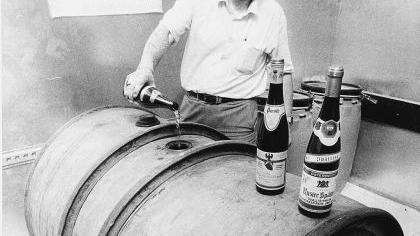

In einigen aus Österreich importierten Weinen war Diethylenglykol nachgewiesen worden, eine Chemikalie, die als Frostschutzmittel normalerweise für das Enteisen von Flugzeugen und Landebahnen verwendet wird.

Doch wie gefährlich war die Substanz, welche Lagen waren betroffen und wen würde man für die Verseuchung verantwortlich machen können? Noch widersprachen sich die Auskünfte, waren die Informationen spärlich. Dabei sollte sich die Weinpanscherei zu einem der größten Lebensmittelskandale ausweiten, die Europa je gesehen hat.

Erschreckende Resultate

Bereits am nächsten Tag weisen eiligst auf den Plan gerufene Kontrolleure nach, dass fast die Hälfte der aus österreichischen Flaschen gezogenen Stichproben Glykol enthalten. Die Handelsketten nehmen den Importwein aus den Regalen, beim Verbraucherschutz brechen die Telefonleitungen zusammen.

Das zugesetzte Glykol (griechisch: süß), so lässt sich mittlerweile auch in den NN nachlesen, war für den Panscher perfekt: billig, frei erhältlich, einfach in der Anwendung, schwer nachweisbar.

Und beim Wein wirkte die ölige, farblose Flüssigkeit wahre Wunder: Bereits ein Zusatz von 0,5 Milligramm pro Liter konnte ihm die Säure nehmen, sein Aroma kräftigen und das Analysebild verschönern, von dem die Zuordnung der Güteklasse abhängt. Billigwein wurde so zu Qualitätswein, Qualitätswein zur Spätlese, Spätlese zur Auslese, Auslese zur Beerenauslese.

Kein Wunder, dass im Supermarkt die „Auslese“ für 1,99 Mark angeboten werden kann. Kein Wunder, dass im ersten Quartal 1985 der Absatz von österreichischem Wein in Deutschland um 40 Prozent über dem Vorjahresquartal liegt.

Ein Gewinn, den die Gesundheit bezahlen muss. So kann schon der einmalige Verzehr von zwei oder drei leicht verunreinigten Vierteln zu Übelkeit und Erbrechen führen. Der Langzeitkonsum schädigt Nieren und Leberzellen. 40 Gramm Diethylenglykol gelten als tödlich.

Täglich wandern mehr Erzeugnisse auf die schwarze Liste des Bundesgesundheitsministeriums. Am 13. Juli gibt ein Hauptbeschuldigter an, mindestens 90 Prozent aller Händler in Österreich seien in den Skandal verwickelt. Anderthalb Zeitungsseiten, eng bedruckt, füllt am 5. August die Liste mit gesundheitlich bedenklichen Weinen in den NN.

Von 1976 bis 1984 reichen die betroffenen Jahrgänge, längst sind auch deutsche Weine darunter, die wohl mit österreichischen verschnitten worden waren. Als „absolut lebensgefährlich“ wird die „Beerenauslese Welschriesling 1981“ aus dem Burgenland eingestuft, die einen Glykolgehalt von 48 Gramm pro Liter aufweist.

In Deutschland ist man nicht nur über die Skrupellosigkeit der Winzer entsetzt, sondern auch über das Vorgehen der Behörden. Erste Hinweise an Landesressorts waren in Schubladen verschwunden, selbst die Bundesregierung hielt ihre Kenntnisse wochenlang vor der Bevölkerung geheim — „wohl um den Markt nicht durch voreilige Warnungen kaputtzumachen“, wie ein Kommentator der NN vermutete.

Als das Fernsehen das Thema schließlich publik macht, scheint es in Telefonaten zwischen den Bundeskanzlern der Nachbarländer und in Sondersitzungen der Ausschüsse in erster Linie darum zu gehen, sich gegenseitig Versäumnisse anzukreiden und Schäden von der Wirtschaft fernzuhalten. Der Verbraucher spielt eine untergeordnete Rolle.

Massives Fischsterben

Dabei sollte selbst die Entsorgung des vergifteten Weins Probleme bereiten. In Österreich versuchte man es zunächst in Kläranlagen, aber die zuständigen Bakterien wurden mit dem Glykol nicht fertig, in Massen verreckten die Fische im Vorfluter.

Der Vorschlag, Glykolwein fein über Feld und Flur zu versprühen, wurde abgewiesen — genau wie die Idee, ein paar stillgelegte Ölbohrlöcher zu verwenden, um den Wein in Tausenden Metern Tiefe versickern zu lassen. Einen Ausweg bot schließlich die Zementindustrie. Eine Fabrik in Wien, die Wasser zur Kühlung ihrer Öfen einsetzt, erklärte sich bereit, diesem Wasser auch vergifteten Wein beizumengen. In Deutschland wurde der Rebensaft zu Industriealkohol weiterverarbeitet.

Erstaunlicherweise gelang es in keinem der jahrelangen Gerichtsverfahren, auch nur einen einzigen Fall von Gesundheitsschädigung nachzuweisen. In Zukunft steht das auch nicht mehr zu befürchten. Österreich hat eines der strengsten Weingesetze der Welt erlassen und mittlerweile die schärfsten Kontrollen in ganz Europa.

Dem Skandal, der die österreichische Weinwirtschaft mit damals 52 790 Winzern hart an den Ruin gefahren hatte, folgte eine Qualitätsoffensive. Seither hat sich das Image des österreichischen Weins, vor allem durch die Arbeit von Top-Winzern, stark verbessert.

SILVIA BESNER