Fünfter Todestag von George Floyd

Weltkulturerbe bis Mohrenapotheke: Wie Kolonialismus das Nürnberger Stadtbild bis heute prägt

25.05.2025, 05:00 Uhr

Der 20. Mai 2020 ging in die Geschichte der USA ein, doch der Anlass könnte trauriger kaum sein. Vor genau fünf Jahren wurde der schwarze US-Amerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet. Weil der 46-Jährige eine Schachtel Zigaretten mit Falschgeld bezahlt haben soll, wurde er erst von der Polizei kontrolliert und anschließend festgenommen. Floyd wurde von drei Polizisten auf dem Boden fixiert, ein Video des Vorfalls ging um die ganze Welt. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie ein Polizist auf Floyds Hals kniet, während dieser immer wieder sagt, dass er keine Luft bekäme. Neun Minuten kniete Derek Chauvin auf dem Hals des 46-Jährigen, erst ein eintreffender Sanitäter brachte ihn davon ab. Floyd verstarb noch im Krankenwagen an den Folgen des brutalen Vorgehens, der Täter wurde später zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Das Video der Tat wurde millionenfach geteilt und löste eine Welle der Entrüstung aus. Millionen Menschen gingen trotz Corona-Pandemie unter dem Motto "Black Lives Matter" auf die Straße und demonstrierten gegen Polizeigewalt und die Diskriminierung von Schwarzen in den USA. In den Vereinigten Staaten werden Schwarze deutlich häufiger Opfer von Polizeigewalt als Weiße. Knapp 25 Prozent der von Polizisten Getöteten waren im Jahr 2022 Schwarze, obwohl diese Gruppe nur etwa 14 bis 15 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht.

Auch in Deutschland gingen nach Floyds Tod zahlreiche Menschen auf die Straße. Auf der Wöhrder Wiese in Nürnberg versammelten sich 5000 Personen, um sich solidarisch mit Opfern von Rassismus zu zeigen. Struktureller Rassismus ist in den USA nach wie vor ein großes Problem, aber auch in Deutschland steht das Thema für Schwarze an der Tagesordnung. Rassismus hat seinen Ursprung in der Kolonialisierung Afrikas und Südafrikas. Doch obwohl die Zeiten des Kolonialismus in Deutschland eigentlich längst vorbei sind, sieht man seine Spuren und Auswirkungen heute noch in vielen Facetten - auch an zahlreichen Orten mitten in Nürnberg.

Rassismus im Weltkulturerbe

Kolonialismus ist nicht abgeschlossen, stattdessen reicht er bis in unsere Gegenwart - diese Kernbotschaft wollen die Menschen der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) vermitteln. Der Nürnberger Ableger des Vereins veranstaltet deshalb seit etwa zwei Jahren mehrmals pro Monat einen sogenannten "Critical Walk", einen kolonialen Stadtrundgang durch Nürnberg. Dabei wollen die Mitglieder des Vereins auf die Überbleibsel der Kolonialzeit aufmerksam machen, ein Bewusstsein schaffen und sich mit der Frage befassen, wie der Fortdauer von Rassismus und Kolonialismus ein Ende gesetzt werden kann. Bei der Tour geht unter anderem auch um einen der bekanntesten Nürnberger aller Zeiten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

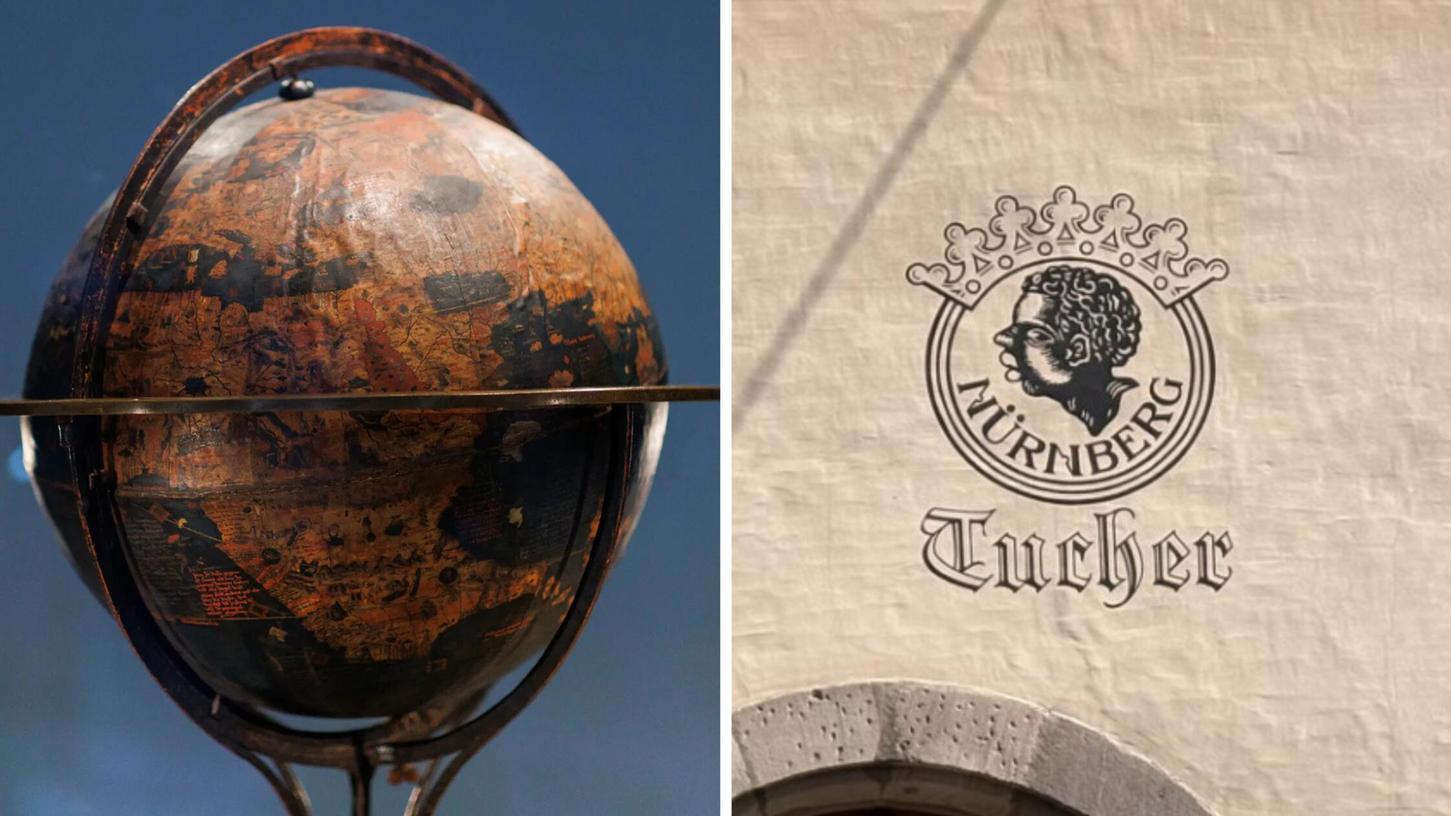

1492 entstand in Nürnberg unter der Anleitung des Nürnbergers Martin Behaim der "Behaim-Globus", der heutzutage älteste noch erhaltene Globus der Welt. Die Darstellung der Welt basiert auf antiken und mittelalterlichen Quellen sowie Ergebnissen aus portugiesischen Entdeckungsreisen. Der amerikanische Kontinent hat dementsprechend noch keinen Platz auf Behaims antiker Weltkarte, Rassismus beinhaltet sie dafür zuhauf.

Wie die (weißen) Menschen damals auf die Welt geblickt haben, zeigt sich schon anhand der kleinen Illustrationen auf der Weltkarte. Die weißen Europäer ließ Behaim bekleidet auf Thronen sitzen, während die Afrikaner nackt in Zelten hausten. Behaim unterschied zwischen Zivilisiertheit auf der weißen, westlichen Seite und Primitivität auf der schwarzen, afrikanischen Seite. Teilweise werden die Schwarzen gar nicht als Menschen dargestellt, sondern als Zyklopen oder Meerjungfrauen. Der Kolonialismus musste sich stets gegen Gegenstimmen, die es auch damals gab, rechtfertigen. Behaims Darstellung ist in gewisser Weise ebenfalls eine Rechtfertigung, weil sie die Afrikaner so vollkommen entmenschlicht. Und wer kein Mensch ist, muss auch nicht wie ein Mensch behandelt werden.

Heute ist der Globus, auch Behaims Erdapfel genannt, Unesco-Weltkulturerbe und steht im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Dort wird er historisch zumindest korrekt eingeordnet. "Der Globus macht deutlich, wie sehr die Entstehung unserer modernen Welt auf der gewaltsamen Aneignung von Rohstoffen, auf Sklavenhandel und Plantagenwirtschaft beruhte. Der Behaim-Globus zeigt die erste Etappe der europäischen Unterwerfung und Aufteilung der Welt", schreibt das Museum auf seiner Website.

Neues Tucher-Logo: Nur ein schlechter Kompromiss?

Der "Critical Walk" führt über die Naturhistorische Gesellschaft auch zur Industrie- und Handelskammer, außerdem spielen Straßennamen immer wieder eine zentrale Rolle. Im Nordosten Nürnbergs ist beispielsweise der Wissmannplatz nach Herrmann von Wissmann benannt, einem Kolonialforscher und Befehlshaber deutscher Soldaten in Ost-Afrika. Der Abenteurer, wie die Kolonialherren gern verharmlosend genannt wurden, ging rigoros und zum Teil ohne Rücksicht auf Verluste gegen die afrikanische Zivilbevölkerung vor. Dennoch trägt in Nürnberg nicht nur die Wissmannstraße bis heute seinen Namen, sondern auch der Wissmannplatz - und das ausgerechnet in der Stadt der Menschenrechte. Es ist nicht der einzige problematische Straßenname in Nürnberg, doch wie in vielen anderen Städten gibt es kaum ernsthafte Bemühungen, das zu ändern.

Anders sieht es dagegen beim Wappen der Tucher-Familie aus, das auch die Flaschen des fränkischen Bieres ziert. Bis vor ein paar Jahren war im Zentrum des Logos ein Schwarzer abgebildet, allerdings nicht besonders vorteilhaft. Das Auge wirkt schief, die Lippen sind übermäßig dick. Der "Tuchermohr" sorgte für reichlich Kritik an der Brauerei, sie musste sich regelmäßig mit Rassismusvorwürfen auseinandersetzen. Dargestellt wird im Wappen der Heilige Mauritius, der als einer der ersten Schwarzen Heiligen gilt. Der ist im Übrigen auch auf Behaims Globus abgebildet - allerdings als Weißer.

Inzwischen ist die Darstellung abgeändert worden. Nach wie vor soll sie den Heiligen Mauritius darstellen, diesmal allerdings ohne dicke Lippen und schiefe Augen, dafür neutraler. Für die Mitglieder der ISD Nürnberg, denen die Änderung des Logos ein großes Anliegen war, ist das neue Symbol nur ein schlechter Kompromiss. Sie hätten auf die Darstellung des Heiligen gern vollends verzichtet.

Mohrenapotheken - ein Kampf gegen Windmühlen

Ähnliches gilt für die Mohrenapotheke(n) in Nürnberg. Auch wenn die bekannteste Filiale in der Nürnberger Innenstadt heute nicht mehr betrieben wird, hängen am Platz vor der Lorenzkirche nach wie vor mehrere Schriftzüge der Mohrenapotheke und das dazugehörige Logo. In selbigem, das auch auf der offiziellen Internetseite zu finden ist, ist eine ebenfalls eine stark stereotypierte Darstellung eines Schwarzen zu sehen, die viele Schwarze als beleidigend, hässlich und ekelhaft empfinden.

Das Wort "Mohr" ist eine veraltete Bezeichnung für einen Mann mit schwarzer Hautfarbe. Heutzutage wird der Begriff in der Regel nicht mehr genutzt, weil er diskriminierend ist. An den Schriftzügen, dem Logo oder dem Kasten an der Hauswand, das alle bisherigen Besitzer der Apotheke aufzählt, scheint sich trotzdem kaum einer zu stören. Inzwischen ist in das Haus ein Second-Hand-Laden eingezogen. Weder der Hauseigentümer noch der Inhaber des neuen Geschäfts hätten ein Interesse daran, die Symbole zu entfernen, erzählen die Mitglieder der ISD Nürnberg.

Dabei sind die Apotheken in Nürnberg bei weitem kein Einzelfall. In ganz Deutschland findet man Filialen mit dem gleichen Namen, oftmals verbunden mit einem sehr ähnlichen Logo. Für Aktivisten wie die Mitglieder der ISD ist das Vorgehen gegen die alteingesessenen Bezeichnungen ein Kampf gegen Windmühlen. Wenn sich Eigentümer querstellen, sind ihnen häufig die Hände gebunden.

Weitermachen wollen sie aber natürlich trotzdem. Optimistisch stimmen könnte ein Blick in die bayerische Landeshauptstadt. Wie viele große Städte hatte auch München jahrhundertelang eine Mohrenapotheke. Doch 2020 entschied sich der Besitzer des Geschäfts, den Namen abzuändern. Mit dem Namen habe er sich einfach nicht mehr wohlgefühlt, erklärte der Inhaber damals. Er besaß die Apotheke 18 Jahre lang, ehe er sich zu diesem Schritt entschloss. In Nürnberg wird es hoffentlich nicht mehr so lange dauern.