Stationen stark überlastet

Trotz Pandemie: Intensivbetten in Bayern deutlich reduziert

29.11.2021, 10:12 Uhr

Trotz der angespannten Corona-Lage verfügt Bayern in diesem Winter über weniger Intensivbetten als noch vor einem Jahr. Waren im Freistaat am 28. November 2020 noch 587 Plätze für potenzielle Intensivpatienten frei, sind es zum gleichen Stichtag ein Jahr später lediglich 344. Und das bei einer vergleichbaren Bettenbelegung (2937 im Jahr 2020, 2833 im Jahr 2021).

Der Rückgang der verfügbaren Kapazitäten ist nur schwer nachvollziehbar, hatte Bayerns Ministerpräsident Söder zu Beginn der Pandemie, im Mai 2020, auf einer Pressekonferenz doch versprochen: "Wir haben den totalen Ernstfall geprobt. Wir haben für die nächsten Jahre oder für die denkbare zweite Welle, wenn sie denn käme…von Krankenhäusern, Notfallkrankenhäusern, Verlegungsplänen… komplett alles in der Tasche."

Den neuerlichen Rückgang der Betten - bereits im August 2020 fielen durch die Einführung einer Personaluntergrenze (PUG) von 2,5 Patienten pro Pfleger zahlreiche Intensivbetten weg - begründet eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums zum einen mit einer Nachfassung der PUG von 2,5 auf 2 Patienten im Februar 2021. Zusätzlich gebe es aber noch einen weiteren wichtigen Faktor: Das fehlende medizinische Fachpersonal. "Vor allem die Ermüdung und Überlastung des Krankenhauspersonals im personalintensiven Bereich der Intensivstationen trug bislang zu einem Rückgang der gemeldeten Kapazitäten bei."

Doch warum hat die Politik es in fast zwei Jahren Pandemie nicht geschafft, entsprechende Anreize und Entlastungen zu schaffen, um zumindest bereits vorhandene Intensivpfleger in ihrem Job zu halten? Der Gesundheitsökonom Reinhard Busse von der TU Berlin, der auch Fakultätsmitglied der Charité ist, sieht das Problem vor allem in einer bundesweit falsch ausgelegten Krankenhaus-Finanzierung begründet. "Es war nicht durchdacht, dass man Krankenhäusern in der Pandemie viel Geld gegeben hat, ohne Konditionen daran zu knüpfen. Die Gelder wurden für freistehende Betten gezahlt - nicht etwa solche, die auch wirklich betriebsbereit waren."

Heißt: Nicht für tatsächlich verfügbare Betten floss Geld, sondern lediglich für gemeldete. "Man hätte damals stattdessen sagen müssen: Wir bezahlen freie und betreibbare Betten. Also solche, die auch wirklich durch Pflegepersonal gedeckt sind." Stattdessen, so Busse, hätten gerade Krankenhäuser, die besonders wenige Covid-Patienten aufgenommen hätten, am meisten Zuwendungen erhalten. "Das Geld ist nicht unbedingt da hin geflossen, wo es am nötigsten gebraucht wurde. Viele private Konzerne haben die Zahlungen einfach als Gewinn entnommen." Diese Praxis sei nicht illegal und daher auch nicht sanktionierbar. "Die Krankenhäuser mussten nicht angeben, wofür sie das Geld verwenden."

Engpass auch in Nürnbergs Kliniken

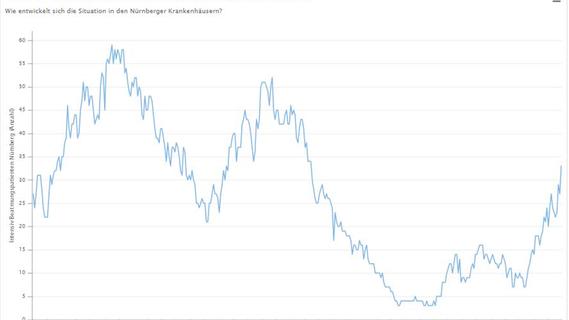

Auch Nürnbergs Kliniken spüren den Engpass. Obwohl die Anzahl der mit Covid19-Patienten belegten Intensivbetten bislang deutlich geringer ist als zu Phasen, zu denen die dritte Welle ihren Höchststand hatte, geraten viele Stationen bereits jetzt an ihre Grenzen. "Unsere Routinekapazitäten sind ausgeschöpft", sagt der Chefarzt für Pneumologie am Nürnberger Klinikum, Prof. Ficker, im Podcast mit nordbayern.de. Andere Stationen müssten nun zu Corona-Stationen umfunktioniert und auf den Intensivstationen die Nicht-Covid-Bereiche reduziert werden. Operationen, die medizinisch auch in mehreren Wochen und Monaten noch möglich sind, müssten verschoben werden.

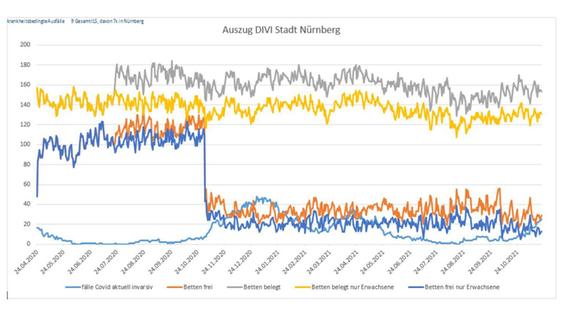

Interessant ist hierbei ein Blick auf die freien Intensivbetten der Stadt im Verlauf der Pandemie. Während weder die Einführung (August 2020) noch die Engerfassung der Personaluntergrenze (Februar 2021) einen in der Statistik erkennbaren Einfluss auf ihre Anzahl hatte, verringerten sich diese im November 2020 von einem Tag auf den anderen schlagartig von 287 auf 200, ein Rückgang um fast ein Drittel. Durch die abrupte Anpassung stieg die Auslastung vom ersten auf den zweiten November zunächst von 57 auf 73 Prozent, drei Tage später lag sie dann bei über 75 Prozent. Zeitgleich trat damals ein neuer Passus im Krankenhausfinanzierungsgesetz in Kraft, der Zahlungen an Krankenhäuser vorsah, wenn die Intensivstationen einer Stadt insgesamt zu mindestens 75 Prozent ausgelastet waren (sofern die Inzidenz über 70 lag).

Laut Pressestelle der Stadt steht die Anpassung nicht im Zusammenhang mit der Änderung des Gesetzes. Man habe lediglich betreibbare Intensivbetten umdefiniert und nur noch solche gemeldet, die "innerhalb eines gewissen Zeitraumes über längere Zeit betreibbar" gewesen seien. Eine "absichtsvolle Reduktion der Kapazitäten im Hinblick auf Vergütungen" habe es nicht gegeben.

Bundesregierung sah keinen Handlungsdruck

Beim Blick auf die bundesweite Situation zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Bayern: Mit 19.196 Intensivpatienten sind am 28. November ähnlich viele Intensivbetten belegt wie im vergangenen Jahr (20.174) Die Zahl der verfügbaren Plätze hingegen hat sich am Stichtag von 4573 auf 2565 Betten reduziert. Da aktuell nicht genau vorhergesagt werden kann, wie sich das Infektionsgeschehen im Winter angesichts steil ansteigender Inzidenzen - gerade in Bayern - entwickelt, ein deutlich zu geringer Puffer. Hinzu kommt, dass die verbleibenden Betten regional extrem unterschiedlich verteilt sind, was dazu führen kann, dass in bestimmten Regionen lediglich 50 Prozent der Kapazitäten ausgeschöpft sind, während Hotspots so überlastet sind, dass sie aufwendige Verlegungen durchführen müssen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage vom 9. September dieses Jahres. Darin heißt es: "Im Hinblick auf die bestehenden Reservekapazitäten im Rahmen der 7-Tage-Notfallreserve sieht die Bundesregierung derzeit keinen Bedarf, den Ausbau weiterer intensivmedizinischer Behandlungsmöglichkeiten zu fördern." Die Bundesregierung verspürte also offensichtlich noch vor zwei Monaten keinen Handlungsdruck, drohende Engpässe auf Deutschlands Intensivstationen zu antizipieren.

Laut Bundesgesundheitsministerium beruht dies vor allem auf der pragmatischen Einschätzung der verfügbaren Personalkapazitäten. "Eine erneute Förderung intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten in Form einer weiteren Erhöhung der Zahl von Intensivbetten und Beatmungsgeräten, die dann jedoch (etwa aufgrund von Personalmangel) nicht betrieben werden können (...) ist aus Sicht der Bundesregierung nicht sachgerecht", heißt es in einer schriftlichen Antwort.

Gesundheitsökonom Busse teilt diese Einschätzung. "Die Notreserve ist aus meiner Sicht ein ungeeignetes Instrument." Da die drohende Überlastung lediglich die Intensivstationen betreffe, die Krankenhäuser insgesamt aber mit einem historisch niedrigen Leerstand zu kämpfen hätten, sei die pragmatischste Lösung, "für Personal zur Betreibung sogenannter "low care"- Betten - also solcher, die zwar über keinen Beatmungsplatz verfügen, aber dennoch schwerere Fälle betreuen können - Geld in die Hand zu nehmen". Auf diese Weise, so Busse, könne man möglichst viele Betten aus der bereits gelisteten Notfallreserve in wirklich freie und betreibbare Betten umwandeln.

Hier können Sie Ihre Meinung zur Corona-Krise kundtun oder sich mit anderen Usern zum Thema austauschen. Alle Artikel zu Corona haben wir zudem für Sie auf einer Themenseite gesammelt.

Busse sieht allerdings noch eine tieferliegende Ursache für den Pflegepersonalmangel in Deutschland. "Wir haben pro belegtem Bett viel weniger Pflegepersonal als in anderen Ländern. Das liegt aber vor allem daran, dass wir deutlich mehr Patienten im Krankenhaus haben als andere europäische Länder." Die Schwelle zur Hospitalisierung sei in Deutschland extrem niedrig. "Bei uns werden durchschnittlich 50 Prozent mehr stationäre Fälle pro Einwohner behandelt als im Schnitt der Nachbarländer". Wenn man dieses Problem angehe, so Busse, könne man wertvolle Kapazitäten für die wirklich schweren Fälle freimachen.

Außerdem müsse man endlich über ein vom Verband der Intensivmediziner selbst angestoßenes Thema offen sprechen. "Wir reanimieren in Deutschland anders als in anderen europäischen Ländern 80-Jährige und legen sie ins künstliche Koma, ohne dass die geringste Aussicht auf ein Überleben besteht. Wir brauchen die ehrliche Debatte: Wollen wir das wirklich?"

Flucht der Intensivpflegekräfte

Wie hoch der Anteil des Abgewanderten Intensivpflege-Personals tatsächlich ist, kann indes nicht beziffert werden, denn es mangelt an belastbaren Daten. "Wir haben keine konkreten Zahlen zum Rückgang der Pflegekräfte”, sagt Prof. Gernot Marx, Präsident der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin). Viele Einbuße rührten daher, so Marx, dass Arbeitskräfte ihre Stunden reduziert oder der Intensivpflege ganz den Rücken gekehrt hätten. Bei einer Abfrage des Registers in 899 Kliniken, die eingeschränkten oder teilweise eingeschränkten Betrieb gemeldet hätten, hätten Kliniken 753 "Personal" als Grund angegeben.