15. Mai 1965: Von der Siedlung zur Trabantenstadt

15.5.2015, 07:00 Uhr

So sehr sich das Gesicht der Siedlungen im Lauf der Jahrzehnte gewandelt hat, eines ist ihnen gemeinsam: der Mut ihrer Erbauer, sei er wirtschaftlicher oder formaler Natur, und das Vertrauen ihrer Bewohner. Alle Siedlungen entstehen aus Notwendigkeit: um den Menschen überhaupt ein Dach über dem Kopf oder eine freundlichere Bleibe als bisher zu schaffen. Bei den ersten Siedlungen wirkte spontaner Entschluß, keine große planerische Absicht; wichtig war die Wohnung an sich, vor allem die Wohnung im Grünen. Erst später, in den zwanziger Jahren, macht man sich Gedanken, wie man sein Ziel möglichst optimal verwirklicht und das „Wohlgefühl des Wohnens“ steigert. Man beginnt mit formalen Überlegungen, fragt nach dem günstigsten Besonnungsgrad, nach der besten Besiedlungsdichte und berücksichtigt soziale Erkenntnisse. Gedankengänge, die zunächst mit dem Bauen gar nichts zu tun haben, fließen jetzt in die Planung mit ein; man weiß, daß man die ideale Siedlung zwar nicht realisieren, ihr aber gut nahe kommen kann.

Mit dem 18. Jahrhundert hatte auch in Nürnberg die Industrialisierung einen gewaltigen Aufschwung genommen. Ihre Folge war, wie überall, daß sich die mittleren und kleineren Einkommensschichten wesentlich verbreiterten. Die Wohnverhältnisse waren für die Arbeiter und kleine Angestellte in der Stadt nicht gut; ihr Lebensbereich war eine Welt der Hinterhöfe mit trübem Licht und wenig frischer Luft.

Es ist verständlich, daß sich die Menschen aus der Enge, dem Dunkel und der Bedrückung ihrer Wohnungen hinaussehnten ins Grüne, wo auch ihre Kinder die Möglichkeit hatten, zu spielen und sich auszutoben. Vor den Industriestädten Englands begann man damals, Siedlungen im Grünen zu bauen. Die Bewegung griff auch auf das Festland über, und am 1. September 1908 war es auch in Nürnberg soweit: Im Bürgersaal wurde die Baugenossenschaft Gartenstadt eGmbH gegründet. Drei Jahre später waren die ersten Häuser fertig. Es waren für heutige Begriffe bescheidene Häuschen, in Reihe gebaut, mit einem kleinen Gärtchen vorne und einem Gartenhof auf der Rückseite. Voll unterkellert enthielten sie im Erdgeschoß Wohnraum, Küche und WC und im Obergeschoß Schlafraum, Kinderzimmer und eine Kammer, die später vielfach als Bad ausgebaut wurde. Im selben Jahr erreichte die Mitgliederzahl beinahe 2.000; die ersten Wohnungen mußten verlost werden. Zunächst waren die Folgeeinrichtungen im Lageplan nur als weiße Flächen ausgewiesen, doch nach und nach entstanden Schulen. Kirchen, Verwaltungsgebäude, Versammlungsräume, zentrale Waschanlagen, Reparaturwerkstätten, Läden, Jugendheime und Kinderspielplätze.

Die letzte weiße Fläche im Bebauungsplan wird in Kürze verschwinden: das Altersheim, das für diese Stelle vorgesehen ist, soll in nächster Zeit in Angriff genommen werden – ein Zeichen des Dankes für alte Mitglieder. Bis zum 2. Weltkrieg entstanden in der Gartenstadt nahezu 1.400 Wohnungen. Nach dem Zusammenbruch waren es nur noch etwa 800. In den folgenden Jahren wurde rastlos gebaut; heute liegt der Wohnungsbestand bei 2.000.

Am nördlichen Ende von Nürnberg liegt eine andere Gartenvorstadt: die Siedlung Loher Moos. Sie entstand jedoch aus ganz anderen Antrieben heraus als die Gartenstadt; ihre Baugeschichte ist nahezu abenteuerlich. Sie beginnt mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches nach dem ersten Weltkrieg. Tausende von Soldaten strömten damals zurück in die ausgehungerten Städte; viele von ihnen mußten sich eine Beschäftigung suchen, weil ihr alter Arbeitsplatz nicht mehr existierte, auch fehlten ihnen die Unterkünfte. Da entschloß sich in Nürnberg der Soldatenrat des III. Bayerischen Armeekorps, beide Fragen auf einen Streich zu lösen und verfügte, daß im Sebalder Reichswald ein großes Siedlungsprojekt in die Wege geleitet werden sollte. Wer Lust habe, könne sich daran beteiligen.

200 begannen

Etwa 200 Leute fingen im Frühjahr 1919 an, das Gelände trockenzulegen, Bäume zu fällen und Grund auszuheben. Zum Bau verwendete man altes Heeresgerät; die Arbeiter wurden aus der Küche des offiziell aufgelösten Armeekorps verpflegt. Alle Geschoßkörbe stapelte man übereinander, füllte sie mit Schutt auf und verputzte sie – so machte man die Wände in Loher Moos. Sie haben wegen ihrer höheren Elastizität den Belastungen des Bombenkrieges übrigens besser standgehalten als gemauerte Wände. Ein alter Loher Mooser bezeichnete die Anfänge der Siedlung als „Fortsetzung des Frontlebens auf friedlicher Basis“.

Bereits im Herbst waren die ersten Heimstätten fertig. Sie hatten drei Zimmer, Küche und WC – aber kein Bad – und waren nicht alle unterkellert. Auch hier gab es einen kleinen Vorgarten; im Gartenhof hinter dem Haus hatte man Gemüsebeete und Ställe für Kleinvieh vorgesehen, da nach dem Willen des Soldatenrats und nach den Bestimmungen des später erlassenen Reichsheimstättengesetzes die Bewohner der Heimstätten einen Teil ihres Einkommens aus landwirtschaftlicher Betätigung ziehen sollten. In den zwanziger Jahren machte Loher Moos daher eher den Eindruck eines Bauerndorfes als einer Vorstadt.

Später – etwa 1927 – entstanden dann größere Häuser mit fünf Zimmern und vollausgebautem Obergeschoß und Bad, die Hühner und Hasen verschwanden, die Gärten dienten nicht mehr als Gewürz- sondern nur noch als Ziergärten und Tummelplatz für die Kinder. Inzwischen waren auch die Baugenehmigungen nachträglich eingeholt und die Grundstücksfragen bereinigt worden, die man ursprünglich völlig vernachlässigt hatte. Es war alles unter der Bauträgerschaft des Siedlungswerkes Nürnberg tadellos organisiert; Loher Moos wurde, was es heute noch ist: eine ruhige Vorstadt im Grünen. Nach dem Krieg wurde die Entwicklung konsequent weitergeführt. Durch die Zerstörungen war ein gewaltiger Bedarf an Wohnungen entstanden. Während es zunächst den unmittelbaren Notstand zu beseitigen galt, wandte man sich formalen Problemen erst später zu. Trotz der Knappheit an Finanzierungsmitteln versuchte man jedoch stets wirtschaftliche Grundsätze mit einer modernen, aufgeschlossenen Baugesinnung zu verbinden und städtebauliche und architektonische Höhepunkte zu schaffen. Viele nach dem Krieg entstandene Wohnanlagen lassen noch die herkömmliche Zeilenbauweise erkennen, ihre Ausstattung unterscheidet sich nur unwesentlich von den Vorkriegstypen.

Moderne Wohnungen nach Maß

Ende der fünfziger Jahre, als mehr Mittel zur Verfügung standen, traten soziale und ästhetische Überlegungen immer mehr in den Vordergrund. Ein beredtes Beispiel dafür ist die Parkwohnanlage Zollhaus der Eisenbahn-Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg, die von dem Nürnberger Architekten Gerhard G. Dittrich entworfen wurde.

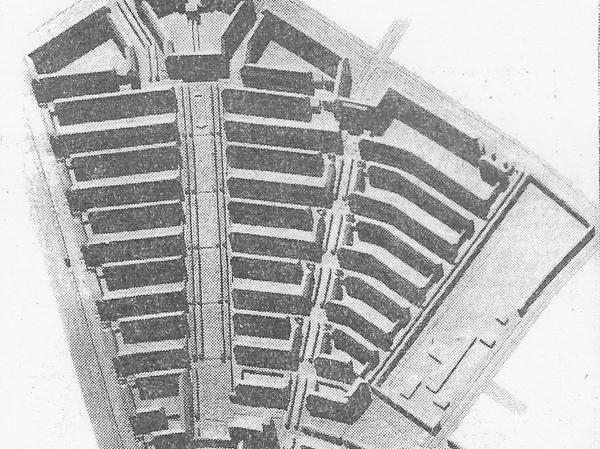

Bevor man überhaupt zu planen begann, entwickelte man einen Fragebogen, der 1.072 Wohnungsbewerbern vorgelegt wurde. Er ergab 210 verschiedene Antworten bezüglich der gewünschten Wohnungsverhältnisse, der familiären und berufsmäßigen Struktur, der Einkommensverhältnisse und der Fahrzeughaltung, der Küchenform und der Zimmergröße. Diese Angaben brachten ein genaues Bild über die Wohnwünsche der verschiedenen Familien und damit eine Reihe von Anhaltspunkten für die Planung, insbesondere für die Entwicklung von Haus- und Wohnungstypen. Jede Familie sollte eine Wohnung bekommen, die ihr in gewisser Hinsicht „auf den Leib geschneidert“ war. Der sozialen Verschiedenheit der Wohnungsbewerber entsprach die formale Verschiedenheit der Wohntypen. In Zollhaus gibt es zweigeschossige Einfamilienhäuser und verschieden große Wohnungen in drei- und viergeschossigen Mittelhochbauten, sieben- und neungeschossige Hochbauten und einen 15geschossigen Punkthaus.

Diese Differenzierung in der Höhe belebt das Bild einer Siedlung stark, aber sie schafft ein weiteres Problem: der Rauch aus den Schlöten der „Kleinen“ darf die „Großen“ nicht belästigen. Die Schwierigkeit kann nur durch eine Fernheizung umgangen werden, die alle mit Wärme und heißem Wasser versorgt. Da Zollhaus die erste Nürnberger Wohnanlage mit verschieden hohen Häusern auf verhältnismäßig kleinem Raum war, ist sie auch die erste größere Siedlung, die fernbeheizt wurde.

Dem Besucher erscheint die Parkwohnanlage wie ein Stück städtebaulicher Zukunftsmusik. Riesige Häuserblöcke für nahezu vierhundert Bewohner stehen hier neben kleinen Einfamilienhäuschen, die sich am Rande eines Teiches gruppieren, eine ringförmige Wohnsammelstraße erschließt die Siedlung, und zu den einzelnen Blöcken führen Stichstraßen. Dazwischen sind großzügige Grünflächen und Parkplätze verteilt. Hell und weiträumig ist die ganze Anlage, und dabei doch eine abgeschlossene Einheit. Zentren werden auch das Bild des größten Siedlungsprojekts der Stadtgeschichte bestimmen, das zugleich das größte stadtplanerische Vorhaben Deutschlands seit Kriegsende ist: des neuen Stadtteils Langwasser, der nahezu 60.000 Menschen Heimat werden soll.

Straßenbahn unter dem Pflaster

Das ganze Gebiet ist in „Nachbarschaften“ aufgeteilt, die nach Größe und Umfang so bemessen sind, daß das Leben und Wohnen in ihnen menschliche Kontakte erleichtert, falls sie gewünscht werden. Sie sind durch Grüngürtel miteinander verbunden, an denen sich die einzelnen „Zentren“ mit Läden und öffentlichen Gebäuden befinden. Im Grün verlaufen auch die Gehwege, so daß die Fußgänger stets kürzere Strecken haben als die Autofahrer. Langwasser soll eine Fußgängerstadt werden.

Während in den Nachbarschaftszentren hauptsächlich Güter des täglichen Bedarfs erhältlich sind, sollen Geschäfte für langlebige Gebrauchsgüter, Kulturstätten und übergeordnete Verwaltungseinrichtungen in einem Hauptzentrum entstehen, das für den ganzen Stadtteil angelegt wird. Die Straßenbahn soll in Langwasser kreuzungsfrei als Unterpflasterbahn geführt werden, als Zubringer zu den Haltestellen sind Omnibusse vorgesehen. So entstehen sieben Volks- und zwei Oberschulen, acht Kirchen und Industriebetriebe mit 5000 Arbeitsplätzen. „Der neue Stadtteil wird ein selbständiges Gemeinwesen mit allem, was dazugehört“ – das ist die Meinung von Direktor Joseph Haas von der WBG, die für Langwasser die Planungsträgerschaft übernommen hat.

Sie fühlen sich als Pioniere

Seit den ersten Spatenstichen ist Langwasser eine große Experimentierwerkstätte in städtebaulicher Hinsicht. Nahezu alle Erkenntnisse, die man bisher beim Bau von Siedlungen und bei der Gestaltung von Grundrißtypen gewonnen hat, werden hier mitverwertet. Die WBG gab namhaften Architekten und Städtebauern Gelegenheit, hier ihre Ideen zu verwirklichen.

„Wir fühlen uns ein bißchen wie Pioniere“, sagte eine Bewohnerin des Stadtteils. Diese Empfindung ist ganz natürlich. Aber es geht in Langwasser unaufhaltsam vorwärts. Der von dem kürzlich verstorbenen Nürnberger Architekten Franz Reichel aufgestellte Bebauungsplan wurde verschiedentlich abgeändert, blieb aber in seiner Gesamtkonzeption erhalten. Nach einem harten Anfang – die Gesetze für den sozialen Wohnungsbau ließen damals nur sehr wenig Spielraum bei der Ausstattung der Häuser und Wohnungen, wie Reichel-Nachfolger Albin Hennig betont – entstand viel Neues, das kühn geplant und großzügig verwirklicht wurde. Die Nachbarschaften, die bis heute fertiggestellt wurden, sind nur der erste Schritt in eine hoffnungsvolle Zukunft.

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.

0/1000 Zeichen

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=8547b44)

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=d517091)

.jpg?f=16%3A9&h=320&m=FIT&w=600&$p$f$h$m$w=a298e14)