Forchheim: Plastik verstopft unser Gehirn

22.9.2019, 16:17 Uhr

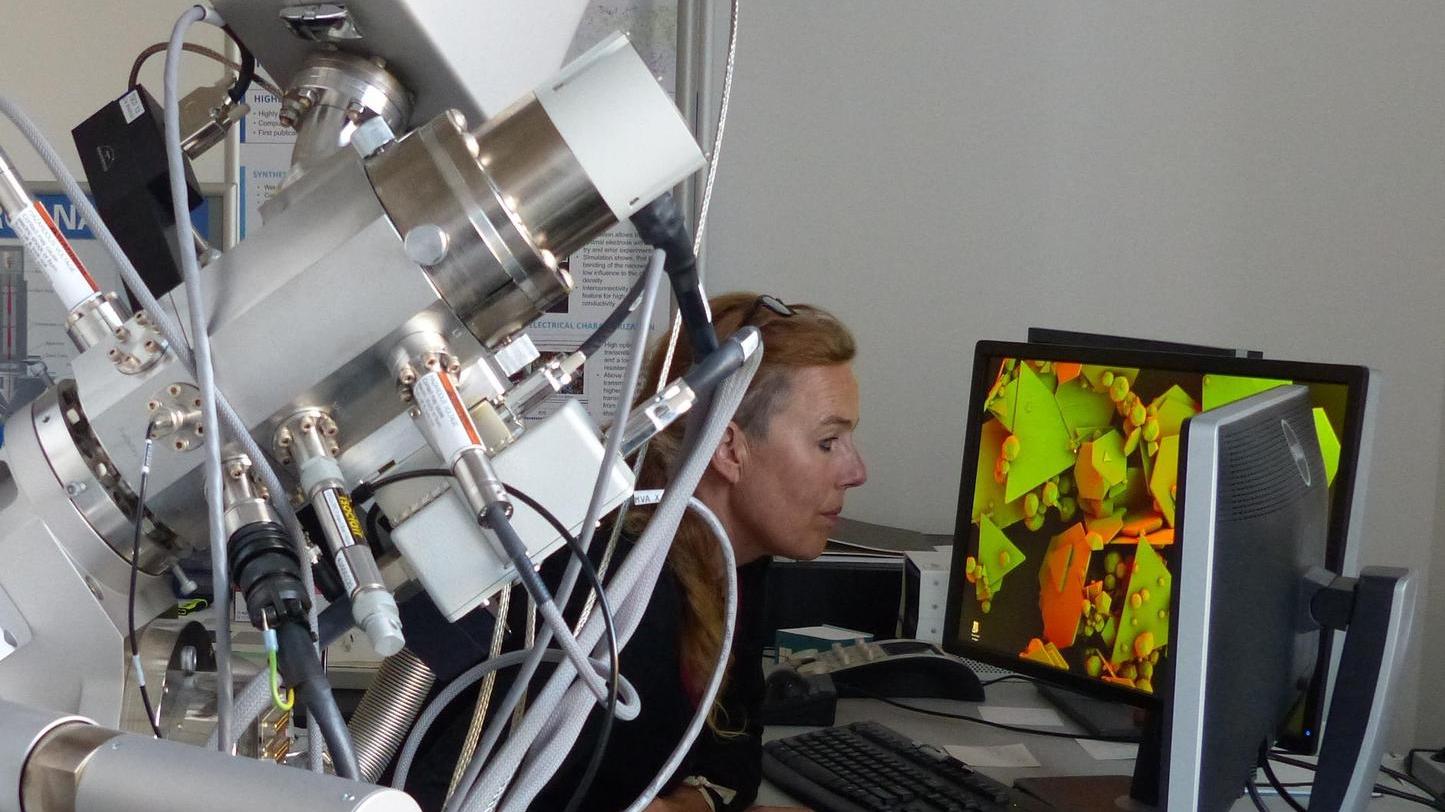

In den 1950er Jahren wurde im amerikanischen Life-Magazin damit für Plastikprodukte geworben, dass ihre Verwendung der Hausfrau 45 Jahre Spülen erspare. "Dafür dauert es 450 Jahre, bis es zersetzt ist", sagt Silke Christiansen. Die Leiterin des Innovationsinstituts für Nanotechnologie und korrelative Mikroskopie (Inam) im Medical Valley Center Forchheim nahm die Aktivitäten um der Klimaschutz-Aktivisten von Fridays for Future zum Anlass, über das Phänomen Mikroplastik aufzuklären.

Partikel, die so fein sind, dass sie durch das übliche Kaffeefilterpapier schlüpfen, sind der Forschungsgegenstand von Christiansen und ihren Mitarbeitern. Die Partikel sind kleiner als 1 Mikrometer; ein Haar ist dagegen mit 50 Mikrometern gigantisch. Und im Nanometerbereich, also nochmal ein Zehntel kleiner, sind Mikroplastikpartikel. Sie entstehen zwangsläufig bei der Benutzung von Plastikprodukten, durch Abrieb, Zerfall durch Sonnenlicht und Verwitterung.

Seit den 1950er Jahren ist der Einsatz von Plastik exponentiell gewachsen. Und damit im selben Maß Mikroplastikpartikel. "Nehmen wir also lieber die Weintrauben in der Papiertüte." Das bejahte Christiansen gerne, fügte aber hinzu, dass dadurch nur minimale Einsparungen möglich sind. "Für mehr braucht es beherzte Innovationen und Technologien."

Recycling klappt schon mal nur sehr bedingt, besteht doch das, was wir landläufig Plastik nennen, aus einer Vielzahl von Ausgangsstoffen, die nur schwerlich auseinander zu sondern sind.

Zwölf Millionen Tonnen Mikroplastik landen alljährlich im Meer. 94 Prozent davon sinken auf den Meeresboden. 70 Kilogramm pro Quadratkilometer. "Das beängstigt die Forscher", räumte die Wissenschaftlerin ein. Denn, so zeigen Studien, die allerwinzigsten Mikropartikel lagern sich in Körperteilen und Organen ein; sie überwinden sogar die Blut-Gehirn-Schranke. Nachgewiesen wurde das bei Fischen. Das im Gehirn eingelagerte Fremdmaterial beeinträchtigte sie so sehr, dass sie ihre herkömmlichen Nahrungsquellen nicht mehr fanden. Angesichts dieser Fakten gewinnt der flapsige Ausdruck "Da denkt aber einer Schrott" einen ziemlich erschreckenden Beigeschmack.

Woher stammen die Mikropartikel? "Ein Drittel ist Reifenabrieb", erläuterte Christiansen. Er wurde sogar im Schnee der Arktis gefunden. Die Forschungsergebnisse des Alfred-Wegener-Instituts auf Helgoland machten deshalb Furore. Christiansen plädiert deshalb für andere Formen des Verkehrs als wie bislang auf der Straße. "Sicher, die Änderungen in unserem Mobilitätsverhalten werden am schmerzhaftesten sein", aber um ein geändertes Konsumverhalten käme man nicht herum. Weil eben Mikroplastik auch auf die menschliche Gesundheit Auswirkungen hat.

Danach folgen Verluste bei Transport und Verarbeitung der Pellets, wie der Name für die etwa reiskorngroßen Teilchen der Grundsubstanzen von Flaschen, Folien, Boxen und und und ... lautet. An dritter Stelle steht der Abrieb von Textilien. Nicht umsonst spricht man ja von einem Gewebe, das durch Waschen fadenscheinig wurde. Der Ausdruck legt einen Weg der (teilweisen) Vermeidung nahe: Weniger waschen und vor allen Dingen sanfter.

Nur im ersten Moment erstaunlich ist, dass an nächster Stelle Kosmetika und Pflegemittel gelandet sind — so lange man nicht weiß, dass in einer Tube Peeling 300 000 Mikroplastikpartikel stecken. Auch das verlockende Glitzern in Zahnpasta stammte von ihnen. Dabei sind sie "drin, einfach nur, weil’s cool ausschaut". Die EU, die USA und Kanada haben deshalb solche Zusätze verboten.

Das Dilemma rührt vor allem auch daher, dass die Hälfte allen produzierten Plastikmaterials nach einmaligem Benutzen weggeworfen wird. So schwimmt zwischen San Francisco und Hawaii eine Plastikmüll-Insel im Pazifik, die sechsmal so groß wie Frankreich ist. Mikropartikel sind aber auch in Mineralwasserflaschen zu finden, erläuterte Christiansen. Am meisten in Plastikflaschen, die mehrfach befüllt wurden.

Fachkollegen fanden aber auch welche im Trinkwasser von Toronto. Da die Inam verpflichtet ist, am jeweiligen Standort lokale Forschungsobjekte zu untersuchen, gaben die Kanadier für die Forchheimer den Anstoß, das hiesige Trinkwasser in dieser Hinsicht (elektronen)mikroskopisch zu untersuchen. Besonders interessant findet Christiansen dabei, dass im Zweng das Wasser aus Flachbrunnen stammt, während Kersbach über die Leithenberg-Gruppe Wasser erhält, das 7000 bis 8000 Jahre alt ist.

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.

0/1000 Zeichen