Spiele-“Oscar“ für einen Gunzenhäuser Lehrer

10.8.2014, 17:00 Uhr

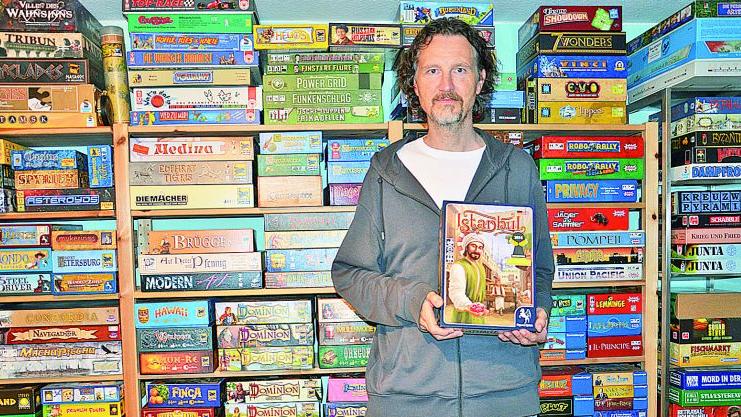

Der 45-Jährige musste zur Verleihung freilich nicht nach Hollywood reisen – ein kurzer Flug nach Berlin genügte. Denn dort werden im Wechsel mit Hamburg alljährlich die weltweit bedeutendsten Preise der Spielzeug-Industrie vergeben. Dorn ist nämlich nicht etwa Schauspieler, sondern Spielzeug-Erfinder, und sein jüngster Geniestreich „Istanbul“ wurde heuer von einer unabhängigen Fachjury zum „Kennerspiel des Jahres“ gekürt. Eine Ehrung, die als „Oscar“ der Branche gilt.

Mehrfach war Dorn, der hauptberuflich seit 14 Jahren an der Gunzenhäuser Wirtschaftsschule unterrichtet, für den Preis bereits nominiert, und jedes Mal war er leer ausgegangen. „Vor zwei Jahren galt ich mit meinem Spiel ,Las Vegas’ im Vorfeld sogar als Favorit“, erinnert er sich. Als er dann trotzdem scheiterte, „war ich schon sehr enttäuscht und hab mir eigentlich geschworen: Da fährst Du nicht mehr hin!“

Wie gut, dass er den Schwur gebrochen hat, denn so konnte er das ganze Zeremoniell live miterleben: wie der Moderator, mit erhobener Stimme die Spannung auf die Spitze treibend, ein Briefcouvert öffnet. Wie er ruft: „Das Kenner-Spiel des Jahres ist ...“. Wie sich der schwarze Bühnenvorhang einen Spalt weit öffnet und das Spiel, sein Spiel, hereingetragen wird. Und wie der Moderator dann ausruft: „Istanbul, von Rüdiger Dorn!“

Seitdem darf sein Brettspiel, das im Pegasus-Verlag erschienen ist, den begehrten grauen Pöppel tragen, neben dem roten für das „Spiel des Jahres“ und dem blauen für das „Kinderspiel des Jahres“ die dritte Krönung, die ein Spiele-Erfinder erleben kann. Und die bringt nicht nur Achtung unter den Kollegen ein, sondern kann auch finanziell lukrativ sein. Fachleute schätzen, dass der rote Pöppel etwa 300 000 zusätzliche Verkäufe bringt. Zum Vergleich: Schon ein Spiel, das 25 000-mal über die Ladentheke geht, gilt als sehr erfolgreich.

„Aber Geld ist nicht mein Antrieb“, sagt Dorn, und wenn man ihm zuhört, seine Leidenschaft fürs Spielen fühlt, dann glaubt man ihm das sofort. Nicht umsonst hat er nie versucht, sein Hobby zum Beruf zu machen: „Da müsste ich dann auch irgendwelche Auftragsarbeiten machen, etwa ein Spiel als Lizenzprodukt einer TV-Serie entwerfen – und dazu habe ich keine Lust.“ Viel interessanter sei es, im eigenen Kopf den Samen für ein neues Spiel keimen zu lassen.

Etwa auf langen einsamen Spaziergängen oder Radtouren rund um Pfofeld, wo Dorn, der bereits als Zehnjähriger erste Spiele entwickelt hat, seit zwölf Jahren lebt und schon häufiger von der Muse geküsst wurde. In einem inneren Dialog lässt er die erste zarte Idee wachsen und entwickelt sie in Gedanken weiter, ehe er sich an den Computer setzt, ein Regelwerk verfasst, ein Brettspiel grafisch entwirft und einen Prototypen samt Zubehör bastelt. Zu diesem Zweck hat er im Keller einen bis unter die Decke vollgestopften Raum mit Bastelmaterialien, in einem hohen Schubladenschrank, in Schachteln und Tüten hat er Abertausende von hölzernen Spielsteinen gesammelt, die er für die Herstellung eines Prototypen braucht.

In einem anderen Raum lagern Dutzende von Spielideen, die noch unausgereift sind, in einem weiteren 800 Spiele von anderen Autoren, mit denen Dorn und seine Ehefrau Maja lange Abende verbringen. Seine Frau ist es auch, die Dorns Ideen als Erste testet – und dabei manchmal schmerzhaft ehrlich ist: „Sie seziert eine neue Idee sehr rational und entdeckt die Schwächen eines Spiels. Und sie sagt mir das auch superehrlich. Das ist manchmal schon schwierig für mich, aber das brauche ich auch als Korrektiv.“ Zumal Dorns drei Kinder (15, 13 und 10 Jahre alt) langsam die Lust verlieren, mit dem Papa dessen neueste Ideen zu testen.

Fast 40 Spiele konnte Dorn seit 1992, als er mit seinem Erstling „Cameo“ gleich einen Erfolg landete, der ihm 1500 Mark einbrachte, bei verschiedenen Verlagen veröffentlichen. „Ich habe im Grunde alles erreicht“, sagt er, „jetzt geht’s um den Spaß.“ Seine Leidenschaft fürs Entwickeln immer neuer Ideen ist dennoch ungebrochen: „Ich mache mir selber ständig Druck“, sagt er, „im Grunde kann ich nie richtig abschalten.“

Vielleicht auch deshalb, weil Rüdiger Dorn ein großes Ziel eben doch noch nicht erreicht hat: den berühmtesten der drei „Pöppel“, den roten, auf einem seiner Spiele aufgedruckt zu sehen. Jenen stilisierten Spielstein, nach dem sich so viele Kunden in den Geschäften blind orientieren, wenn sie ein neues Spiel einkaufen. „Dieser Traum“, sagt Dorn, und seine Augen glänzen dabei, „dieser Traum lebt weiter.“

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.

0/1000 Zeichen