Der hohe Preis der billigen Mode

10.9.2015, 21:32 Uhr

Was kostet ein T-Shirt? Kommt darauf an, wie weit man denken will. 15 Euro im Schlussverkauf. Am Anfang kostete es aber vielleicht die Gesundheit einer Frau wie Shila Begum. So heißt eine der Überlebenden von Rana Plaza.

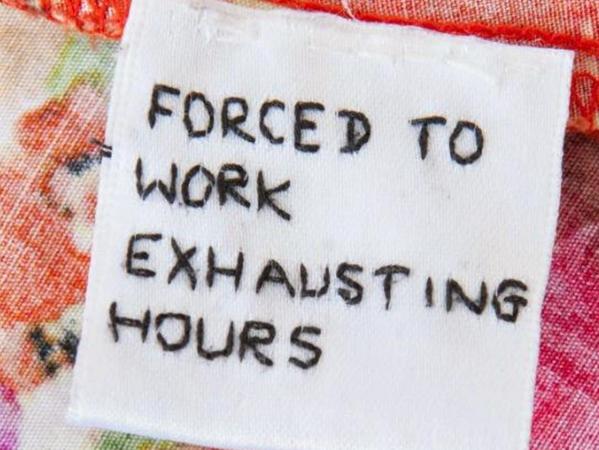

Ohne diesen Ort geht es nicht mehr: Rana Plaza, der Name einer im April 2013 eingestürzten Textilfabrik nahe Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, ist zum Synonym geworden für eine Problembranche. Mindestens 1130 Menschen ließen in dem maroden Gebäude ihr Leben. Sie hatten unter ausbeuterischen Verhältnissen zum Beispiel für KiK, Adler oder C & A genäht. Die Näherin Shila Begum wurde schwer verletzt. Ein Jahr später reiste sie mit Hilfsorganisationen durch Europa, um dieser Verlierergruppe der Globalisierung ein Gesicht zu geben. Viele Zeitungen berichteten damals, wie verzweifelt Begum und die anderen Opfer auf Entschädigungszahlungen warteten. Die Unternehmen bezahlten erst Mitte 2015.

Weil sie ein herausragendes Medienecho erfuhr, hat diese Katastrophe tatsächlich etwas verändert, sagt Maik Pflaum. „Es gibt so gut wie niemanden mehr, der sagen kann, dass er noch nie etwas über Kleiderproduktion gehört hat.“ Für deren Befreiung aus der Preisdruckspirale arbeitet Pflaum hauptberuflich. Er führt das Nürnberger Büro der Christlichen Initiative Romero. Die Menschenrechtsorganisation zählt zu den deutschen Akteuren in der europaweiten Kampagne für Saubere Kleidung (CCC). Deren Ziele: Löhne zum Leben, Arbeitssicherheit, geregelte Arbeitszeit, Gewerkschaftsfreiheit. Es bleibt ein Kampf gegen die Windmühlen des Profitstrebens.

Für Konsumenten in den reichen Ländern sei es zuletzt einfach geworden, mitzukämpfen, findet Pflaum. Wer sozialverträglich einkaufen will, hat die Auswahl. Vorausgesetzt, man informiert sich hartnäckig und nutzt den Versandhandel: „90 Prozent können Sie sauber abdecken.“ Billig ist fair produzierte Mode nie, preislich liegt sie heute aber gleichauf mit vielen Trendmarken. Vergessen die Zeiten, als es nur Lamapullis im Weltladen gab. Und auch wenn sich kaum faire Schuhe, Brautkleider oder Bettwäsche finden: „Dann fängt man mit der Jeans an, man muss sich nicht verrückt machen“, sagt Pflaum.

Siegel verwirren die Kunden

Aber wie viele deutsche Käufer tun das überhaupt? In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov von 2014 hielten 40 Prozent der Befragten faire Produktionsbedingungen in der Textilbranche für „sehr wichtig“. 46 Prozent stuften sie als „eher wichtig“ ein. Der Preis spielte für die Befragten allerdings eine fast ebenso große Rolle. Deutschlands größter Textildiscounter, KiK, unterhält 2500 Filialen. Wenn der irische Billigkonkurrent Primark eine Filiale eröffnet, wird sie gestürmt wie eine Pilgerstätte. Glore dagegen, der umfassendste Laden für faire und grüne Mode in Nürnberg, hat heute vielleicht ein, zwei Nachahmerboutiquen in jeder größeren Stadt und dazu

vier Schwesterläden. Glore an der Karl-Grillenberger-Straße war bei der Gründung 2006 ein Pionier. Eine Massenbewegung sieht anders aus.

„Es tut sich viel, aber der große Durchbruch fehlt“, sagt Maik Pflaum. Und das liege nicht allein an der Sorglosigkeit von Shoppingfetischisten. Sondern an Quertreibereien von Handelsunternehmen und -verbänden. „Das Spielchen der Industrie, die Verbraucher zu verwirren, geht auf.“ Tatsächlich bekennt sich heute so gut wie jeder Textilhersteller zu sozialen oder zumindest ökologischen Standards – bei geringstmöglicher Transparenz.

Manche Siegel garantieren nur sauberen Baumwollanbau. Andere Label mit weitreichenden Prüfverfahren hängen neben Mogelpackungen. Beispiel „Ökotex 100“. Das Siegel wirkt umweltfreundlich, besagt aber nur, dass das Endprodukt Schadstoff-Grenzwerte einhält. Oder „H & M Conscious“. Die grüne Linie der Modekette besteht zwar aus Biomaterial, existenzsichernde Löhne sind aber kein Teil des Programms.

Obwohl kein Käufer Hungerlöhne gutheißt: Trotz Wachstum liegt der Marktanteil ethisch korrekter Kleidung wohl noch unter einem Prozent. Genaue Zahlen gibt es nicht. „Da muss man vorsichtig sein mit dem moralischen Zeigefinger“, findet Bernd Hausmann, Gründer des Glore-

Ladens und -Onlineshops. „Niemand fährt 200 Kilometer für eine Biojeans.“ Er sieht hier auch seine Kollegen im Einzelhandel in der Pflicht. „Die Schwäche der fairen Mode ist ihre begrenzte Verfügbarkeit. Die zu vergrößern, ist unsere Aufgabe.“ Der nächste Glore-Laden soll in Frankfurt deshalb „in Eins-a-Lage“ öffnen, in Luzern und Stuttgart sind sie mitten in die Fußgängerzone gezogen.

Beim Einkaufen immer nachfragen

Was die nach wie vor prekären Zustände der Textilarbeiter am anderen Ende der Produktionskette betrifft, wird Menschenrechtsaktivisten immer wieder das Heft aus der Hand genommen. Denn die Politik, sowohl die deutsche als auch die europäische, drücke sich vor Festlegungen, sagt Maik Pflaum. „Nur mit unabhängigen Kontrollen der Arbeitsbedingungen kommen wir voran. Hier fordern wir seit Jahren gesetzliche Regelungen.“ Freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen blieben zu weich. Arbeitsrechte mögen auf dem Papier stehen – der Wettbewerbsdruck auf die Lieferanten hebelt sie aus. Bessere eine Firma nach, dann oft erst nach schlechter Presse bei Missständen. Die organisierte Fahrlässigkeit betreffe kein einzelnes Land, betont Pflaum. „Sie finden in Polen genauso wie in China gute und schreckliche Fabriken.“

Eine Resthoffnung behält Pflaum: Der Politikwissenschaftler sitzt im Steuerungskreis des Textilbündnisses, das CSU-Bundesentwicklungsminister Gerd Müller 2014 gründete. Eine so greifbare Chance, deutsche Textilanbieter zu einem Grundbedürfnislohn für ihre Näher und zu ordentlichem Umgang mit Chemikalien zu verpflichten, bestand noch nie. Doch das Bündnis startete holprig. Der Minister musste die Ansprüche senken, um Branchenriesen zu gewinnen – jetzt zählen auch Aldi, Adidas und Tchibo zu den 143 Mitgliedern. Gerade gründen sich die Arbeitsgruppen, mit ungewissem Einigungs- und Zeithorizont.

Solange kann der Verbraucher trotzdem seinen Einfluss spielen lassen, sagt Frank Braun. Der Vorstand des Nürnberger Öko- und Nachhaltigkeitsvereins Bluepingu rät: beim Einkauf nachfragen und wieder nachfragen, welche Öko- und Sozialstandards die Ware hat. „Wenn die Verkäufer das fünfmal am Tag hören, müssen sie Informationen einholen. Und wenn man ihnen sagt, dass man ein Kleidungsstück wegen ungeklärter Herstellungsbedingungen im Regal liegen lässt, erfährt das die Marketingabteilung. Deutschland ist ein enorm wichtiger Markt, den kein Hersteller ignorieren kann.“

Das Problem der Kleiderindustrie sei freilich „ein systemisches“, stellt auch Braun fest. Durch die Auslagerung der Textilproduktion in Billiglohnländer nähmen die Industrienationen Ausbeutung in Kauf. „In der globalisierten Welt sehen wir die Folgen unseres Handelns nicht mehr. Wir sind die Meister der Verdrängung.“ Katastrophen wie Rana Plaza erzeugten so „Momente der Betroffenheit“ - aber eben keine Lösungen. Transparenz sei der Schlüssel. „Ohne den Druck der Verbraucher kommt diese Transparenz nicht.“

„Zwei T-Shirts für eins! Warum nicht?“ lautet das Thema des Kommentargottesdiensts in St. Lorenz am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr. Es sprechen Menschenrechtsbüro-

Leiterin Martina Mittenhuber und Eine-Welt-Aktivist Frank Braun.

Keine Kommentare

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren.

0/1000 Zeichen